|

LA

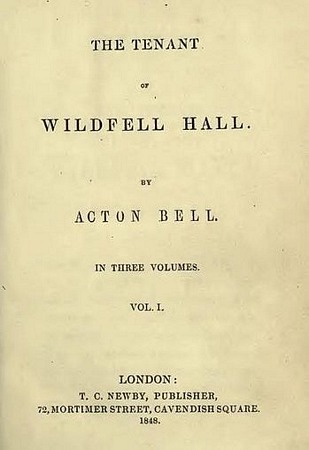

SEGUNDA Y ÚLTIMA novela de Anne Brontë, La inquilina de Wildfell Hall,

fue publicada por primera vez por el editor Thomas Cautley Newby, en Londres, a

finales del mes de junio de 1848, con el título The Tenant of Wildfell Hall.

La autora murió en mayo del año siguiente, cuando contaba veintinueve años. Un

buen resumen de los pormenores biográficos de la escritora inglesa, la más

pequeña de las hermanas Brontë, es el que escribió María José Coperías para la

edición de Cátedra de Agnes Grey, la primera novela de la autora [1],

publicada originalmente por el mencionado editor en diciembre de 1847, al lado

de Cumbres borrascosas (Wuthering Heights), de su hermana Emily,

edición conjunta que no benefició precisamente a la novela de Anne.

| |

|

|

|

|

|

Anne Brontë (1820 -

1849), novelista y poetisa británica, la más joven de las conocidas

hermanas Brontë, fue autora de dos novelas: Agnes Gray

(1847) y La inquilina de Wildfell Hall (1848), ambas

publicadas bajo el pseudónimo de Acton Bell y que hoy son

clásicas de la literatura inglesa. |

|

|

Como

la intención de estas líneas es centrarse en determinados aspectos de La

inquilina de Wildfell Hall [2], sólo aclararemos aquellas cuestiones que

resulten esenciales para entender el pensamiento de la autora en esta novela,

aunque es conveniente saber que, en muchos sentidos, las siete novelas escritas

por las tres hermanas Brontë, así como sus maravillosos poemas, tienen numerosos

puntos en común, y, en el fondo, resultan casi inextricables, pues están ligadas

por una educación similar, una convivencia común muy intensa y por decisivas

experiencias vitales compartidas, aun reconociendo lo distintos que eran sus

respectivos caracteres individuales.

En

términos muy generales, puesto que no es propósito de este breve ensayo

profundizar en estas razones, la mayor de las tres hermanas escritoras,

Charlotte, nacida en 1816 (hubo otras dos hermanas, Elizabeth y María, que

murieron en 1824, sin llegar a la adolescencia), era una mujer en cierto modo

muy severa, muy celosa de los contenidos de las obras de sus otras dos hermanas,

hasta el punto, por ejemplo, de destruir cartas, poemas y documentos de ambas,

casi con toda seguridad capitales para reconstruir sus itinerarios espirituales,

e incluso llegaría a oponerse siempre mientras vivió a que La inquilina

fuese reeditada, quizás por creer que el vibrante realismo de algunos diálogos y

escenas, así como la temática y el lenguaje empleado, no correspondían

exactamente al temperamento y al carácter de Anne o, al menos, al juicio que

ella se había forjado de su hermana menor.

Charlotte, aunque también murió joven, con treinta y nueve años en 1855,

sobrevivió a Emily y a Anne, y fue la única que se casó, con un pastor

anglicano, el reverendo Arthur Bell Nicholls, si bien su matrimonio duró muy

poco tiempo. De las cuatro novelas que escribió, El profesor, Jane

Eyre, Shirley y Villette, la primera no logró publicarla nunca

en vida y la segunda fue un éxito inmenso, desde el primer momento, en

Inglaterra y en los Estados Unidos, y todavía se lee con absoluta devoción en el

ámbito anglosajón, entre otras razones por la extraordinaria habilidad de la

autora en conseguir la simpatía del lector para con su heroína.

Emily,

la autora de Cumbres borrascosas, nacida en 1818 y fallecida por

tuberculosis en diciembre de 1848, era sin duda una mujer indómita y rebelde, a

la que gustaba dar paseos por los páramos sombríos y desolados de Yorkshire,

estaba poseída, además de su incuestionable cristianismo, de difusas creencias

panteístas, y tenía un carácter y una personalidad, como por otro lado ocurre

con las tres hermanas, que en no pequeña medida se puede deducir con bastante

exactitud de esa su única novela, pues, en las narraciones de las Brontë, los

rasgos autobiográficos son inusualmente explícitos. La tormentosa, salvaje,

apasionada e incluso primitiva relación amorosa entre Catherine y Heathcliff, no

tiene probablemente paralelo en la Historia de la Literatura universal, como muy

bien señaló Bataille en su deslumbrante ensayo La literatura y el mal, en

el que dedicó un penetrante capítulo a esta extraña y perturbadora novela,

aparentemente inconcebible como producto literario en la hija de un clérigo [3].

Anne,

nacida el 17 de enero de 1820, murió, como hemos dicho, en 1849, en Scarborough,

junto al mar que tanto amaba. Como señala María José Coperías, a diferencia de

Emily, que rechazó cualquier cuidado médico en el transcurso de su enfermedad,

Anne sí hizo todo lo posible por curarse de la temible tuberculosis que acabó

con su querida hermana y que perseguía a su familia como una maldición bíblica,

pues sus dos hermanas mayores, Elizabeth y María, también habían fallecido por

la misma causa. De los rasgos biográficos de Anne, nos interesan aquí

especialmente cuatro. En primer lugar, la educación moral y formación

intelectual recibida de su padre, el reverendo Patrick Brontë, ya que su madre

había muerto cuando Anne contaba dieciocho meses. Precisamente, al morir sus dos

hermanas mayores en un internado, Charlotte y Emily fueron sacadas

inmediatamente de allí, enseñándoles su padre a sus cuatro hijos restantes, pues

también estaba Branwell, un varón, una serie de materias, en especial

aritmética, lengua, historia y geografía. Anne, más adelante, además de

perfeccionar esas disciplinas, estudió también canto, música, latín, alemán y

dibujo. Es decir, conocimientos muy adecuados para ser una buena y eficiente

institutriz, que fue el principal trabajo que desarrolló fuera de su casa, sobre

todo para dos acomodadas familias, ocupación cuyos avatares y dificultades

revelan magistralmente los capítulos de Agnes Grey, cuya protagonista es,

como no podía ser de otra manera, una institutriz, es decir, ella misma. No

olvidemos que esta profesión gozaba de muy poca consideración social entre las

clases elevadas de la Inglaterra victoriana, si bien en la segunda familia con

la que estuvo, logró mantener una amistosa relación con dos de sus pupilas, a

pesar de la altivez y prepotencia de los padres. Su determinación para ser

institutriz y trabajar, a fin de no constituir una pesada carga para su familia,

son verdaderamente admirables, y contradicen el estereotipo de debilidad de

carácter que algunos críticos han querido ofrecernos de ella; muy al contrario,

a pesar de su naturaleza enfermiza, aquella determinación denota una valentía,

una fortaleza y unas convicciones morales tan profundas, que sorprenden tanto

más en cuanto contrastan con la debilidad de su naturaleza física.

Pero

aquí entra en juego el segundo factor, que es la influencia, sin duda

extraordinaria, que debió ejercer en ella su tía materna, Elizabeth Branwell,

quien, sin ningún ardor, se hizo cargo desde 1824 del cuidado de sus cuatro

sobrinos, los hijos del reverendo Patrick Brontë, quien había perdido en

septiembre de 1821 a su esposa, María Branwell, enferma de cáncer. Este segundo

factor es decisivo, pues Anne pronto se convirtió en la favorita de su tía, que

era de religión metodista. Anne se convirtió en la predilecta de la hermana de

su madre porque, además de estar casi siempre en cama como consecuencia de su

asma, era una niña buena, la que más se parecía a su madre y a quien su tía

quiso, con las mejores intenciones, en palabras de María José Coperías, «moldear

a su imagen y semejanza», inculcándole los preceptos morales de su religión

metodista. Aquí se hace necesario hacer algunas precisiones sobre esta confesión

religiosa. Ernst Troeltsch, el gran sociólogo e historiador de las religiones

alemán, en su clásico estudio El protestantismo y el mundo moderno

(1911), no se detiene en esta creencia, pues sus intereses se centran en Lutero

y en Calvino. Tampoco lo hace Max Weber en su aún más célebre ensayo La ética

protestante y el espíritu del capitalismo (1901), pues su estudio le lleva a

dirigir su atención en el luteranismo, el calvinismo, el puritanismo y el

pietismo, pero, sin embargo, al comienzo de la segunda parte, al hablar de los

fundamentos religiosos del ascetismo laico, sí estima conveniente advertir

someramente que el metodismo es un representante histórico del protestantismo

ascético, añadiendo: «El metodismo nació hacia la mitad del siglo XVIII dentro

de la Iglesia oficial anglicana y en la intención de sus fundadores no aspiraba

a ser tanto una nueva Iglesia como una renovación del espíritu ascético dentro

de la Iglesia antigua; sólo más tarde, y sobre todo al pasar a América, se

separó de la Iglesia anglicana» [4]. Los grandes estudios sobre el metodismo no

están traducidos al castellano [5]. El que fuera Profesor de Historia de la

Iglesia en la Universidad de Manchester, el reverendo Benjamin Drewery

(1918-2008), escribió un conciso pero excelente artículo sobre el Metodismo en

el muy autorizado Diccionario de Religiones Comparadas dirigido por S. G. F.

Brandon [6], en el que, además de la enjundiosa bibliografía reproducida en la

nota 5, resume muy bien los principales objetivos de esa «forma de vida y culto

cristianos» iniciados por los hermanos John y Charles Wesley, cuyos seguidores,

al morir los fundadores, constituyeron una confesión religiosa distinta,

separación ajena a las intenciones de los Wesley, pero inevitable para Drewery,

debido «al peculiar desarrollo de las Sociedades por ellos creadas». Los Wesley

se habían opuesto a que sus predicadores administraran los sacramentos, algo ya

discutido por Thomas Coke en América al identificar el presbiterado con el

episcopado. Según los Wesley, sus seguidores debían asistir por la mañana a la

comunión en la iglesia parroquial y por la tarde al servicio evangélico

(predicación). Como había numerosos seguidores de los Wesley que no tenían

vínculos con la Iglesia de Inglaterra y como los clérigos de esta Iglesia se

negaban crecientemente a administrar la comunión a los metodistas, el

distanciamiento derivó en abierta ruptura en 1836, bastante después de

fallecidos los Wesley a finales de la centuria anterior. En el siglo XIX se

producirá no sólo este alejamiento decisivo del anglicanismo, sino el propio

cisma dentro del metodismo. Para lo que aquí interesa, sólo recordar que los

Wesley rechazaban la doctrina de la «doble predestinación» de Calvino, que

organizaron a sus seguidores en grupos locales que se reunían semanalmente y que

resultaba imprescindible para ser admitido «el sincero deseo de salvarse del

pecado por la fe en Jesucristo y dar prueba de ello en la vida y en la

conducta». Vida cristiana disciplinada y acción social eran muy relevantes. Los

metodistas ingleses se preocuparon mucho de las cuestiones teológicas, mientras

que las sociales prevalecieron entre los estadounidenses. También hubo entre los

primeros metodistas una fuerte influencia del arminianismo. En el mencionado

estudio de Troeltsch [7] se nos habla de esta corriente, en realidad, una

reacción teológica iniciada por Jacobo Arminio (1560-1609) contra el

determinismo estricto de los calvinistas. El arminianismo, que es de origen

holandés, sostiene que la soberanía de Dios era compatible con el libre albedrío

humano, y que Cristo murió por todos los hombres, no sólo por unos pocos

elegidos. La heroína de la novela de Anne Brontë, en efecto, podría suscribir

por entero aquellas palabras entrecomilladas del «deseo de salvarse del pecado

por la fe en Cristo» y llevar una vida recta y ordenada, pero tampoco renuncia

al libre albedrío, a la libertad individual que no admite sometimiento alguno y

que se rige, ante todo, por la moral cristiana, evangélica, pero también por lo

que le dicta la propia conciencia, que es inalienable. No podemos olvidar que

esa ramificación característica de las Iglesias protestantes, y nos referimos

aquí al cisma en el metodismo a la muerte de sus fundadores, tiene mucho que ver

con la ausencia de jerarquía de estos movimientos religiosos y a la democracia

interna de estos grupos, donde el debate y la discusión eran permanentes, algo

que se halla en la entraña misma de las grandes democracias anglosajonas, pero

de lo que carecen notablemente los partidos políticos actuales en el sur de

Europa, desde Grecia hasta Italia, Francia, España y Portugal, como viese con

agudeza difícil de superar el jurista, sociólogo y politólogo francés Maurice

Duverger [8].

Aquí

podríamos hacer una rápida digresión sobre la pretendida relación de Anne

Brontë, y también de su hermana Charlotte, con el desarrollo del espíritu

capitalista, o al menos su supuesta impúdica aceptación de este sistema

económico nacido en Florencia a finales del siglo XIII [9]. Decimos esto porque

ha habido investigadores que las han tildado, nada menos, especialmente a

Charlotte, que de prosélitas del imperialismo liberal burgués de la era

victoriana. En el estudio comparativo que lleva a cabo Nair María Anaya

Ferreira, profesora de la Universidad Nacional Autónoma de México, entre la

novela Jane Eyre y la sugerente novela Wide Sargasso Sea

(publicada en 1966), de Jean Rhys [10], escritora nacida en la isla de

Dominica, una república del mar Caribe perteneciente a la Mancomunidad Británica

de Naciones, se hacen una serie de afirmaciones que carecen, en nuestra opinión,

del necesario rigor crítico, por su tendenciosidad y forzadas deducciones, y que

incluso parecen estar contaminadas de un feminismo radical de ideología

marxista, pero también leninista, al menos del Lenin autor de El

imperialismo, fase superior del capitalismo (1916). El propósito de Jean

Rhys es recuperar a esa mujer misteriosa, Bertha Mason, la esposa demente del

Sr. Rochester, en cuya casa trabaja como institutriz y de quien se enamora Jane

Eyre, que está encerrada en el ático de la casa, lo mejor atendida posible, dada

su extrema y creciente agresividad incontrolada, y con quien se casó Edward

Fairfax Rochester en la localidad de Spanish Town, al sudeste de Jamaica, muy

cerca de Kingston [11]. De ahí que en el preciso momento en que va a consumarse

la unión matrimonial entre Rochester y Jane Eyre, surja del fondo de la iglesia

una voz, la del abogado que representa al hermano de Bertha Mason, que dice que

sí que hay un impedimento, ¡y menudo impedimento!, ya que Rochester está

efectivamente casado legalmente desde hace varios años. Jean Rhys crea un

contrapunto, al narrar la infancia y juventud de Bertha Mason, de Jane Eyre,

demasiado antipática para la escritora de Dominica por su severa rectitud moral.

Pero interesan aquí sobre todo las conclusiones de Anaya Ferreira. Admite que

«si bien es cierto que la institutriz creada por Charlotte Brontë trasciende las

limitaciones impuestas a su posición social, también es verdad que sólo lo logra

apoyándose en esas mismas nociones sociales y culturales que se propone rebasar»

[12]. De ahí la importancia que concede la mencionada profesora universitaria a

la «conciencia de clase» de la heroína de Charlotte Brontë: «Esta conciencia de

clase subyace [bajo] la trama de la novela y sale a la superficie en los

momentos en que es necesario definir socialmente a la protagonista. Así como la

niña Jane se sitúa en la pobreza y la rechaza, la joven institutriz no acepta

tampoco los intereses, los contactos y las conveniencias de los aristócratas, si

bien no se atreve a juzgar los principios y el comportamiento del señor

Rochester y la señorita Ingram [Blanche Ingram, una joven de clase alta de quien

se rumorea se siente atraído Rochester]» [13]. Como últimos ejemplos de este

extenso artículo de Anaya Ferreira, sólo reproduzco estos comentarios acerca de

la resuelta heroína de Charlotte Brontë: En ella «la conciencia de clase se

transforma en una conciencia nacionalista» … «la educación y la religión son los

ejes sobre los que gira el desarrollo de Jane Eyre, no sólo como personaje sino

como símbolo, en última instancia, del imperialismo inglés» … «Jane se convierte

en un modelo arquetípico de la mujer inglesa educada cuya misión es “civilizar”

a los menos afortunados (lo que precisamente constituye, para algunos críticos,

el elemento central del imperialismo)» [14].

El

problema de cierta crítica literaria es que, en vez de tratar de ser fiel a las

verdaderas intenciones del escritor, en vez de atenerse lo más estrictamente

posible a lo que dicen los personajes de las obras y, por supuesto después de

analizar los valores formales, escudriñar los aspectos psicológicos y

espirituales si los hubiere, como es en esta circunstancia el caso de manera

sobrada, esa crítica, digo, lleva a cabo una suerte de hipóstasis, esto es, una

suplantación, una mixtificación, que consiste en efectuar un análisis

principalmente «ideológico» en el que encaje el concepto de ideología al que se

adhiere el crítico, y que suele ser una ideología de índole marxista, o

feminista-marxista, como ocurre en el ejemplo aducido. Hablamos de la

«ideología», de la «superestructura» en la terminología de Marx, que no es más

para él que una consecuencia de circunstancias materiales y económicas. Es

decir, a este tipo de críticos —cuyo máximo ejemplo universal quizá sea el

húngaro Georg Lukács, un hombre de una cultura inmensa y de un talento

extraordinario, pero malogrados por ese prejuicio ideológico marxista-leninista

con el que enjuició las grandes obras de la literatura, especialmente el periodo

clásico de la novela burguesa desde Walter Scott hasta Thomas Mann, prejuicio

que convierte desgraciadamente en inservibles, por espurios, sus eruditísimos

análisis— no les parece interesar el alma, ni el espíritu, ni la psicología

profunda de los personajes, ni los móviles de sus actos cuya raíz se encuentra

en el sanctasanctórum de la conciencia, sino que lo que les interesa es intentar

demostrar que son, por encima de todo, mejor aún, exclusivamente los exponentes

de una clase social, de una «ideología», el resultado de unas circunstancias

históricas, por supuesto esencialmente determinadas por causas económicas, y

todo lo que hacen está, por tanto, en última instancia, explicado por la clase,

la ideología y la base material de existencia. En definitiva, estos críticos no

ven a la persona, al individuo, a ese hombre de carne y hueso que reivindica

Unamuno en la primera página de su inmortal Del sentimiento trágico de la

vida en los hombres y en los pueblos (1912), sino que ven, por el contrario,

sólo a la sociedad, a la colectividad, a la clase social, y estos son para ellos

el verdadero sujeto de la Historia, como afirmase Carlos Marx en el

Manifiesto Comunista (1848) y repitieran después sus seguidores más

conspicuos, empezando por el artífice de la Revolución bolchevique, que fue en

estos asuntos aún más radical y extremista que su mentor de Tréveris. A estos

críticos les cuesta sobremanera entender que a estos autores, a las hermanas

Brontë, o a Tolstói o a Dostoievski, por citar sólo algunos, les preocupa ante

todo la condición humana individual, el corazón humano, con sus grandezas y con

sus miserias, y que en sus obras hacen desfilar de manera muy intensa

situaciones, esta vez, sí, humanas, que conmueven al lector, hasta hacer que le

broten las lágrimas. Es decir que les preocupa indagar en el afán de superación,

en el aprendizaje del espíritu, en el sentimiento de la maldad, de la bondad o

en el deseo infinito de ser libres, y para eso tales encarnaciones literarias

individuales tienen que decidir por sí mismas en el momento decisivo y llevar a

cabo una elección de tipo moral. Por eso, las deducciones de Anaya Ferreira,

traída aquí en esta ocasión, pero que podría haber sido perfectamente otro

crítico, son, a nuestro entender, demasiado forzadas, demasiado artificiales,

demasiado hipostasiadas. Puede ser, y resulta curioso que se da invariablemente

en el caso de los novelistas que acabo de mencionar, que el crítico rechace las

profundas convicciones religiosas de los mismos, sus recios principios morales,

que en lo que se refiere a las hermanas Brontë eran, desde luego, diques

infranqueables. ¿Es que se le pretende negar a estas escritoras su libertad de

elección propia en lo que se refiere a la temática de sus novelas y poemas, y se

las quiere convertir, en el mejor de los casos, en «inconscientes» heraldos del

nacionalismo y del imperialismo británicos? ¡Dios mío, qué ceguera intelectual

la de esos críticos! Además, el mencionado economista alemán Werner Sombart, que

mantuvo importantes puntos de diferencia con Max Weber en lo referente a la

influencia del catolicismo en el desarrollo del espíritu capitalista, señalaba

en el aludido libro (cuya edición original es de 1913) que no siempre se movió

el capitalismo por un afán de lucro desmesurado y por la pura codicia, sino que

hubo un capitalismo durante siglos que estuvo frenado poderosamente en sus

apetitos por principios morales, católicos primero, y protestantes después; es

más, que incluso, frente al estereotipo que nos ofrecen algunos historiadores,

hubo confesiones protestantes que se opusieron vivamente al espíritu del

capitalismo, y que si éste salió en buena medida adelante fue debido a la

racionalización ascética de la existencia practicada por esos grupos religiosos.

Lo de los principios católicos merece ser subrayado, porque casi siempre se

tiene la idea simplista de que el capitalismo se desarrolló gracias al

calvinismo, el pietismo y otras confesiones protestantes, y si bien esto es en

muy buena medida cierto, también lo es que el capitalismo, como ya hemos

señalado, nació indiscutiblemente en Florencia, y que hombres como Santo Tomás

de Aquino, o San Antonino de Florencia, arzobispo de la ciudad del Arno en el

siglo XV, o el franciscano San Bernardino de Siena, muerto en 1444, o, sobre

todo, Leo Battista Alberti, conocido principalmente como arquitecto y

tratadista, pero que en sus Libri della Famiglia canta las alabanzas de

la sancta masserizia (la santa economicidad, la economía doméstica),

hicieron también mucho por el desarrollo de ese espíritu en sus escritos

relacionados con la economía y la teoría del valor, un espíritu capitalista

imbuido de preceptos morales y no carcomido aún por la codicia, la avaricia o el

afán desmedido de acumulación de riquezas [15]. Estas últimas características

empezaron a abrirse camino desde finales del siglo XVIII, y desde luego podemos

asegurar que no prendieron en el ánimo ni en el alma de las hermanas Brontë. Por

supuesto que eran partidarias de la propiedad privada y del sistema económico de

libre mercado, pero con unos límites, sin perder nunca de vista al ser humano y

sus necesidades, esto es, sin renunciar a esa ya perdida humanización del

capitalismo, que, aunque no se lo crean esos críticos, ha existido y todavía

pervive entre algunos empresarios occidentales.

Pero

no quiero extenderme aquí más sobre un tema tan complejo y problemático. Sólo

añadiré que sí que hay acercamientos de otra muy distinta naturaleza a este tipo

de novelas, como la que efectúa Paz Kindelán en la introducción de la edición de

Cátedra de Cumbres borrascosas [16], donde sí logra aproximarse bastante

a las verdaderas intenciones de la autora, a su indómito sentido de la libertad,

a su concepción apasionada del amor y a su panteísmo filosófico, un término que,

sin embargo, hay que emplear con suma cautela al hablar de una escritora educada

en una estricta religión anglicana.

En

tercer término, la relación con sus hermanas, sobre todo con Emily. El

acercamiento de Anne a Emily se produjo cuando Charlotte fue enviada con quince

años a Roe Head, un internado. Es entonces cuando la ágil y fecunda imaginación

de Anne y de Emily inventa un mundo increíble de fantasía, el de los reinos de

Gondal y de Gaaldine, cuyos personajes aparecen en numerosas ocasiones en los

poemas posteriores de ambas hermanas. En ese mismo colegio de Roe Head, adonde

vuelve Charlotte como profesora en 1835, es internada Anne un año antes de lo

previsto por su edad, ya que Emily no ha podido resistir la disciplina del

internado aun en compañía de Charlotte, y allí sufrirá Anne una fuerte crisis

emocional y física, aunque, como indica María José Coperías, la resistió con

admirable valentía y entereza.

En

cuarto lugar, su sincero cristianismo, ajeno a cualquier tipo de fariseísmo. Sus

acendradas creencias religiosas convierten a Anne probablemente en la más

destacada escritora en el seno de la fe cristiana del siglo XIX, no sólo en

Inglaterra, sino en toda Europa.

La

síntesis argumental y temporal de la novela es, de manera abreviada, la

siguiente. Todo el relato está escrito en primera persona por Gilbert Markham,

quien le escribe a su cuñado Halford, marido de su hermana Rose, veinte años

después de conocer a Helen, la protagonista absoluta de la novela, y, por tanto,

veinte años después de dar comienzo los acontecimientos, a fin de explicarle

pormenorizadamente su intensa experiencia vital. Con el propósito de esclarecer

esos acontecimientos, Gilbert se retrotrae al jueves anterior al último domingo

de octubre de 1827. El relato lo empieza a escribir en 1847, poniendo fin al

mismo el 10 de junio de ese año. Gilbert, un campesino relativamente acomodado

que se esfuerza en su trabajo, es hijo de la señora Markham, viuda, y sus

hermanos son Rose y Fergus. Los cuatro miembros de la familia viven en Linder

Car, una casa rodeada de un amplio terreno que en el imaginario de Anne Brontë

debía estar situada en los páramos de Yorkshire. Especialmente a Gilbert le

causa una viva impresión la llegada a la mansión abandonada de Wildfell Hall, a

unos tres kilómetros de Linder Car, en la cima de una colina, de una extraña

inquilina, Helen, que está acompañada de su pequeño hijo Arthur y de su criada

Rachel. Entre los dos se establece al poco tiempo una respetuosa y cordial

relación, que irá convirtiéndose de manera creciente en admiración y fascinación

por parte de Gilbert, quien adivina paulatinamente que esa enigmática y hermosa

mujer esconde tras de sí un indescifrable misterio. La atracción hacia la nueva

vecina se ve acentuada, además, por la mediocridad espiritual de las jóvenes que

rodean a Gilbert, en especial Eliza Millward, que coquetea con él de modo

presuntuoso como corresponde a una persona que ante todo sólo está prendada de

sí misma. Eliza es hija del reverendo Michael Millward, y tiene una hermana que

se llama Mary. También están los Wilson, ricos hacendados, encabezados por la

señora Wilson, viuda de un terrateniente, y sus hijos, Jane, Robert y Richard.

Otro personaje fundamental es Frederick Lawrence, amigo de Gilbert, pero que,

cuando en éste se despierta el sentimiento amoroso hacia Helen, malinterpreta la

sigilosa y discreta actuación de Frederick para con Helen, malentendido que sólo

se desvanecerá cuando Gilbert conozca la realidad de la historia de la

misteriosa inquilina de la sombría y destartalada mansión de la colina. Cuando

la relación de amistad entre Gilbert y Helen ha llegado a su punto álgido,

cuando Gilbert, que es un hombre tímido y reservado, pero de ardiente corazón

capaz de amar plenamente y de nobles sentimientos, cree tener alguna esperanza

en su relación con Helen, a la que visita con frecuencia y de cuyo hijo, Arthur,

se ha hecho muy amigo, la enigmática inquilina aparentemente lo defrauda, pues

Gilbert piensa que mantiene una relación íntima secreta con Frederick. Ante las

palabras de desolación y de cierto reproche de Gilbert a Helen al final del

capítulo XV por lo ocurrido, que, como hemos dicho, no es más que un

malentendido, Helen se limita, en un rasgo muy propio de su carácter, a

entregarle un Diario que ella ha estado escribiendo hasta entonces, para que lo

lea y conozca la realidad del halo de misterio que la rodea, agrandado por las

habladurías del lugar, algunas de cuyas vecinas, sobre todo Eliza Millward,

critican con maledicencia a la inquilina, considerándola una mujer de moral

dudosa o incluso depravada. El único que siempre ha confiado enteramente en ella

es Gilbert, que bajo ningún concepto permite que en su presencia se pronuncien

chismorreos y críticas malintencionadas e infundadas sobre Helen. Pero aquel

comportamiento de Helen con Frederick, que Gilbert no acierta a entender, le

lleva por primera vez a dudar de su sinceridad, y como Helen lo estima de

verdad, y quizá sienta ya por él algo más que estima y amistad, le confía su

Diario, convencida de la nobleza de intenciones y ausencia de doblez de Gilbert

para con ella.

El

Diario de Helen, que está escrito en primera persona, ocupa íntegramente, sin

interrupción alguna, desde el inicio del capítulo XVI hasta el final del

capítulo XLIV de la novela, que consta en total de 53 capítulos. El Diario

comienza el 1 de junio de 1821, cuando ella tiene dieciocho años, y se

interrumpe bruscamente el 3 de noviembre de 1827, muy pocos días después de

conocer Helen a Gilbert Markham. En este Diario, que Gilbert lee ávidamente y en

un estado de ánimo de creciente admiración e incluso veneración por su autora,

da cuenta muy detallada Helen de sus experiencias vitales durante esos años y de

las circunstancias que la han llevado a alojarse en Wildfell Hall. Nos enteramos

que Helen, cuyo apellido de soltera es Graham, vive en compañía de sus tíos, el

Sr. Maxwell y su esposa Peggy Maxwell, dos excelentes personas, que hacen

admirablemente la labor de tutores y consejeros de Helen, educándola en unos

consistentes principios morales que no excluyen, a pesar de la aparente

severidad de su tía, que en realidad esconde un tierno amor hacia ella y un

inquebrantable deseo de protección ante el peligro y las maldades que se

esconden entre los hombres, que no excluyen, decimos, la enseñanza de la

inalienable libertad de decisión propia y de la autonomía personal, evitando que

se deje llevar por la irreflexión, la improvisación y el atolondramiento. Al

contrario, potencian en ella el análisis sereno de las situaciones, la

observación atenta del carácter y de las inclinaciones espirituales de las

personas y actuar siempre según los principios que dicta nuestra conciencia más

escondida, en correspondencia con las enseñanzas de Jesús, que nunca pueden ser

perjudiciales. Por supuesto que toda esta educación encuentra su verdadero

fundamento en la ética cristiana evangélica, esto es, no tanto, como suele

resultar más común en los Estados Unidos y en algunas confesiones protestantes,

en la lectura atenta del Antiguo Testamento, que también, como, sobre todo, en

la lectura y enseñanza del Nuevo, en especial de los Evangelios y del mensaje

del Nazareno. De ahí la actitud de servicio desinteresado, la abnegación y la

capacidad para el sacrificio de que dará muestra Helen en su dramática y

atormentada experiencia personal, así como su ilimitada capacidad para perdonar.

Estas actitudes morales inquebrantables en Helen sólo podían provenir del

mensaje de Cristo.

La

primera prueba que se le presenta a Helen es la decisión que debe adoptar ante

las pretensiones matrimoniales del Sr. Boarham, amigo del Sr. Maxwell y

terriblemente aburrido y vulgar, aunque adinerado. Por diversas razones, sus

tíos ven, sin embargo, este partido conveniente para Helen, pero como ella ha

aprendido muy bien la independencia de criterio que le han enseñado,

especialmente su tía, se muestra inflexible, y, con toda la cortesía del mundo,

rechaza la proposición del ya impertinente Sr. Boarham, con la consiguiente

perplejidad de éste. La firmeza de Helen es manifiesta cuando le espeta al

ansioso pretendiente que «en un asunto tan importante como éste [el matrimonio],

me tomo la libertad de juzgar por mí misma, y ninguna opinión puede alterar mis

inclinaciones… » (cap. XVI). Es muy importante tener en cuenta la fecha en que

escribe su novela Anne Brontë, en plena época de triunfante moral victoriana,

cuando la conveniencia material solía imponerse en los acuerdos matrimoniales,

cuando muchas veces la moral era inequívocamente hipócrita, y, sobre todo,

cuando una joven muchacha que pertenecía a una clase social elevada, como era el

caso de Helen, no podía prácticamente decidir por sí misma en asuntos tan

«trascendentales». Este será el primer ejemplo, pero a lo largo de toda la

novela Anne Brontë se opondrá con todas sus fuerzas a esa moral hipócrita y a

esas convenciones y prácticas sociales de sumisión de la mujer. A los tíos de

Helen no les hizo este rechazo matrimonial por parte de su sobrina ninguna

gracia, pero la querían y respetaban tanto que terminaron aceptándolo sin más

reproches. Otro pretendiente fracasado será también el Sr. Wilmot, asimismo

amigo del tío de Helen.

No

ocurre lo mismo con el joven y apuesto Arthur Huntingdon, por quien desde el

primer momento se siente atraída Helen después de haberlo conocido en un baile

en casa del Sr. Wilmot. En ese baile conoce también a Annabella Wilmot, sobrina

del Sr. Wilmot y rica heredera, y a Milicent Hargrave, prima de Annabella y que

se hará muy pronto amiga y confidente de Helen. Pero en este caso de su

sugestión por Arthur, sin embargo, su tía sí pone algunos reparos, aconsejándole

que no se precipite, aunque ella argumenta que es muy buena «fisonomista» (cap.

XVI) y que está convencida de no haberse equivocado en su elección. Su tía le

advierte reiteradamente que Arthur es un calavera, que se rumorea fundadamente

que mantiene relaciones con una mujer casada, pero Helen lo niega todo y se

aferra a la sincera atracción que siente hacia él y a su puro amor. Hasta

Rachel, la fiel criada, le dice al respecto a su querida señorita, mientras le

ayuda a vestirse: «Creo que una dama nunca es demasiado cuidadosa al elegir

marido» (cap. XXII). Incluso admitiendo que tales pecados fuesen ciertos, cosa

que ella no cree, Helen le dice a su tía en una conversación sobre tan delicado

asunto: «… pero si bien odio los pecados, amo al pecador, haría mucho por su

salvación…» (cap. XVII). Esta frase es completamente evangélica y nos recuerda

inmediatamente la actitud de Jesús con María Magdalena, con la mujer adúltera

(Jn 8, 2-11) o con aquella otra mujer pecadora pública que le unge los pies con

perfume y se los besa en la casa del fariseo, perdonándole Jesús sus pecados (Lc

7, 36-50). Con posterioridad, en 1879, ese mismo sentimiento de amar al pecador,

lo pondrá Dostoievski en boca de una de sus creaciones más beatíficas y santas,

el stárets Zósima (un stárets es un consejero y maestro de un

monasterio de religión ortodoxa griega) de Los hermanos Karamazov, cuando

enseñaba que se debía «amar al hombre en su pecado», palabras que nos recuerda

oportunamente Helen Iswolsky en su sobrecogedora síntesis de la historia de

Rusia [17].

El

enamoramiento de la heroína se intensifica con motivo de la estancia de varios

días, desde el 19 al 24 de septiembre de 1821, de Arthur y de algunos de sus

amigos en la casa de los tíos de Helen, invitados por el Sr. Maxwell para una

cacería. Allí se darán cita, entre otros, Arthur, Annabella, Milicent, el Sr.

Boarham y Lord Lowborough, muy amigo de Arthur. La Sra. Maxwell descubre

casualmente a Arthur colmando de besos a Helen en una habitación, circunstancia

que le sorprende sobremanera, y fuerza una breve conversación privada entre la

severa y prudente tutora y el fogoso amante, en la que éste llega incluso a

afirmar que sacrificaría su cuerpo y su alma por su amada, enfáticas palabras de

las que recela con instintiva convicción la Sra. Maxwell, diálogo que será

seguido de un rápido pero sincero intercambio de palabras a solas entre tía y

sobrina. Al día siguiente de este incidente, Arthur redobla sus acometidas con

Helen, que ni mucho menos son falsas, pues es cierto que se siente fascinado por

la hermosa joven, que finalmente vence cualquier escrúpulo y resistencia,

quedando rendida ante él. Su tía lleva a cabo un postrer intento de evitar un

desenlace que intuye fatal para su sobrina, diciéndole, cuando ésta le confiesa

que el único y peor vicio de Arthur es la irreflexión, que «la irreflexión puede

conducir a actos criminales, y no será más que una pobre excusa a los ojos de

Dios» (cap. XX). A los argumentos de su tía, Helen responde con una batería de

diversas citas de las Sagradas Escrituras que dejan más que sorprendida a la

Sra. Maxwell, quien ignoraba el profundo conocimiento de Helen de la Biblia.

Finalmente, se fija la fecha de la boda para el día de Navidad.

En la

extensa anotación del Diario con fecha de 18 de febrero de 1822, Helen hace

balance de las primeras semanas de matrimonio, incluido el viaje de novios por

Francia y por Italia, donde apenas se han detenido a ver monumentos y obras de

arte, que para nada interesan al Sr. Huntingdon. Tampoco le atraen en absoluto

los libros, algo que comienza a dificultar la relación cotidiana de Helen con su

marido, pues ella es una gran e inteligente lectora, y le gustaría mucho poder

intercambiar esas experiencias y sensaciones íntimas que proporcionan los buenos

libros con su querido esposo. Pero muy pronto se da cuenta que eso es

sencillamente imposible. En relación directa a esta cuestión, anota Helen el 25

de marzo: «Hago todo lo que puedo para entretenerle, pero es imposible hacer que

se interese por aquello de lo que más me gusta hablar…» (cap. XXIV). Del

mencionado 18 de febrero, hay otro apunte muy singular: «Está muy enamorado de

mí… casi demasiado. Me conformaría con menos caricias y más racionalidad»

(cap. XXIII). Helen, que, a pesar de su juventud, es una persona emocionalmente

muy adulta y equilibrada, no quiere ser un «animalito mimado» (cap. XXIII).

Cuando su marido le reprocha sus rezos, que en ningún momento han mostrado la

más mínima señal de beatería, sino de íntima y directa comunicación con Dios, de

estímulo ante las adversidades de la vida, Helen le responde que, sin embargo, a

ella sí que le gustaría verlo absorto en sus rezos sin tener una mirada para

ella, «porque cuanto más amaras a tu Dios, más profundo, puro y verdadero sería

tu amor por mí» (cap. XXIII). Estas insólitas y anticonvencionales palabras,

prácticamente imposibles de encontrar en la literatura de la época, brotan de lo

más hondo del sentimiento religioso de Anne Brontë, que está convencida, como

auténtica cristiana, que el mejor camino para llegar al corazón del hombre es a

través de Dios. De nuevo la evocación de algunas frases de Jesús en el

Evangelio, es aquí evidente. En el marco de esa misma conversación, cuando

Arthur le responde riéndose que él no está hecho para ser un santo, Helen aduce

de nuevo argumentos extraídos de las parábolas de Jesús, por ejemplo de la

parábola de los talentos (Mt 25, 14-30). Así se explica que le conteste

apaciblemente a Arthur, quien, en realidad, no comprende nada de ese extraño

lenguaje de su esposa: «A quien le es dado poco, le será pedido poco, pero a

todos se nos pide el mayor esfuerzo de que seamos capaces […] pero todos

nuestros talentos aumentan con el uso, y todas las facultades, tanto buenas como

malas, se fortalecen con el ejercicio […] Nunca esperaría que te convirtieras en

un beato, pero es perfectamente posible ser un buen cristiano sin dejar de ser

un hombre feliz y alegre» (cap. XXIII). El natural alegre de Helen, la infancia

feliz que ha vivido, la autoestima que ha sabido despertar en ella su tía, su

amor por todas las criaturas de Dios, le orientan a una concepción de la ética

cristiana en la que, naturalmente, sin renunciar al esfuerzo, el autodominio, la

disciplina y el control de los instintos y de las pasiones desordenadas, hay un

claro rechazo a que la persona viva como una amargada, en constante disputa con

el mundo y con los hombres; muy al contrario, el cristiano debe ser una persona

feliz y estar alegre, puesto que se le ha dado conocer la buena nueva. El

Cristo evangélico no quiere hombres sombríos y taciturnos, reprimidos y

resentidos (como fue, sin duda, el eximio teólogo Juan Calvino, quintaesencia

del fanatismo religioso en la Europa moderna [18]), sino alegres, nobles,

limpios de corazón, inocentes y felices. Lo que ni mucho menos significa que esa

inocencia y esa felicidad haya que interpretarlas como ingenuidad estúpida, como

la renuncia a la responsabilidad de la propia libertad que tan siniestramente

desea el nonagenario interlocutor de La leyenda del gran inquisidor de

Dostoievski, sino como puro candor (como ese candor sencillo y sublime de Inger

en la película Ordet, de Carl Theodor Dreyer), como «pobreza de

espíritu», al modo como después quedaría encarnada en el personaje más «pobre de

espíritu» y más auténticamente evangélico de toda la literatura mundial, el

príncipe Mischkin de la novela El idiota del mismo escritor ruso, cuya

pureza de alma era tan infinita —no tan grande, sino tan infinita— que

semeja ser un alter Christus, al modo de San Francisco de Asís, quizás el

único «otro Cristo» que haya existido en la vida real de la humanidad.

Helen ansía que su marido esté contento, viva feliz y alegre, pero para que eso

sea factible tiene que lograr encontrarse a sí mismo, y esto es algo que ni

puede él solo hacer ni tampoco —bien sea por orgullo, por soberbia o por

cualquier otra razón— permite que los demás le ayuden a conseguir, empezando por

su solícita, desinteresada y, especialmente dotada para ello, esposa.

| |

|

|

|

|

|

Imagen completa de la lápida que emerge sobre los restos mortales de

Anne Brontë. Se halla en un cementerio de estampa muy propia

de un cuento gótico, próximo a la iglesia de Saint Mary, en

Scarborough, una localidad situada en la costa del mar del Norte

de Yorkshire, donde la escritora recibió sepultura el 28 de

mayo de 1849. Afectada de tuberculosis como sus dos hermanas, en

Scarborough hubo de vivir Anne sus únicos días tranquilos y felices. |

|

|

Casi

todos los críticos y estudiosos coinciden en que Anne Brontë se inspiró, para

elaborar el personaje de Arthur Huntingdon, en su propio hermano Branwell Brontë

[19], un joven que fracasó en todos sus intentos profesionales, aficionado a la

pintura, y que, después de haber encontrado empleo como preceptor, se enamoró de

la señora de la casa, acabando por ser despedido, cuando aquélla decidió no

traspasar determinados límites. A partir de ahí, la vida psicológica y física de

Branwell Brontë empeora, se da a la bebida, fuma opio y lleva una vida disipada

que le conducirá muy joven a la muerte a finales de septiembre de 1848.

Helen

es una mujer culta, muy sensible hacia las maravillas de la naturaleza y del

arte, pero al mismo tiempo incapaz de mentir, lo cual es para ella un gravísimo

pecado, y de una profunda e indestructible confianza en Dios, sin el que la vida

no tendría sentido. No podemos olvidar que Anne Brontë publica su novela nada

menos que en julio de 1848, es decir cuando una oleada revolucionaria no vista

anteriormente recorre de un extremo al otro Europa, en muchos casos con el

decidido propósito de liberar a los campesinos y a los trabajadores de las

durísimas condiciones materiales que impone la industrialización y el

capitalismo deshumanizado, aunque prácticamente todas esas revoluciones

terminarán en fracaso. Junto a esas nobles aspiraciones, también se extiende por

Europa el ateísmo, que redoblará su envite después de un breve interregno

durante la época dorada del Prerromanticismo y del Romanticismo, sobre todo

alemán (pensemos, por ejemplo, y sin ser exhaustivos, en Wilhelm Heinrich

Wackenroder, en Ludwig Tieck, en Novalis, en Carlos Guillermo Federico Schlegel

o en Annette von Droste-Hülshoff). El ateísmo tiene sus principales antecedentes

en las ideas de los materialistas mecanicistas franceses del siglo XVIII, aunque

recibirá un empuje decisivo con el cienticifismo, esto es, la fe ilimitada en la

ciencia como sustitutivo de la religión revelada y del misterio de la

Encarnación, fe ilimitada que muy pronto dará sus frutos en el Positivismo de

Augusto Comte, quien sustituye, en efecto, la religión por la ciencia,

convirtiéndola en Ciencia con mayúsculas, esto es, en la verdadera y única

Religión del hombre, una Ciencia que también tendrá su Iglesia y sus oficiantes,

de la que él será su sumo sacerdote. Contra este espíritu creciente de fe

ilimitada en el progreso científico, que tanto descuida el progreso moral, se

rebela Anne Brontë, lo que ni mucho menos significa que rechace la ciencia y los

adelantos de la técnica, sino que la ciencia positiva y la investigación

empírica pueden ser perfectamente conciliables con la fe en la verdad revelada.

En esto, Anne Brontë, a pesar de ser inglesa y protestante, es tomista, es

decir, ve con simpatía los intentos de Santo Tomás de Aquino de conciliar la

Teología y la Filosofía, la fe y la razón. Un mundo que excluye a Dios, como

desde al menos 1864-1866 comprenderá de modo insuperable en toda la literatura

universal de cualquier época el gran novelista ruso Dostoievski, es un mundo que

termina destruyendo la dignidad y libertad del hombre, más aún, un mundo que

aniquila al hombre y lo transmuta en un mero instrumento al servicio del Estado

y de la consecución de fines estatales [20].

A

partir de mayo comienzan las ausencias y los viajes, cada vez más frecuentes,

prolongados e injustificados. Se manifiesta, asimismo, cada vez más, en la

convivencia cotidiana la inconsistencia moral de Arthur, su inmadurez, sus

caprichos de niño consentido y mimado, sus desaires y falta de respeto hacia su

mujer, su ociosidad contumaz o sus quehaceres vulgares. Tres semanas antes del

23 de septiembre llega un grupo de amigos de Arthur, a los que invita a pasar

una temporada en su casa, estancia que se prolonga más allá del 4 de octubre.

Anne Brontë hace una aguda descripción psicológica, en ese capítulo y en los

siguientes, de esta galería de personajes con los que se relaciona Arthur, en

buena medida para saciar su vacío existencial, personajes cuyos caracteres y

maneras de ser van desde la sumisión y la resignación hasta la más desordenada y

amoral depravación de la conducta. Describamos someramente a los principales de

ellos, siguiendo de modo conciso sus itinerarios vitales. En primer lugar, la ya

mencionada Annabella Wilmot, una mujer hermosa, culta, dotada para la música,

inteligente, pero terriblemente superficial, vanidosa, engreída y fatua, que

coquetea descaradamente con hombres casados, como con el propio Arthur

Huntingdon, provocando situaciones de penosa humillación para Helen, quien trata

de salir airosa lo mejor que puede de tan comprometidas y bochornosas

situaciones. Aunque a quien tiene verdaderamente desesperado Annabella es a su

marido, Lord Lowborough, amigo de Arthur, del que se irá distanciando cuando

vaya descubriendo poco a poco su verdadero comportamiento, mucho peor que cuando

eran jóvenes condiscípulos; pero, sobre todo, sufre indeciblemente al

convencerse de que su mujer, Annabella, de la que está sinceramente enamorado,

no sólo no le ama, sino que incluso le desprecia. En el transcurso de la novela

terminamos enterándonos que Lord Lowborough, un hombre de corazón noble y de

espíritu hogareño, cuando ve con sus propios ojos la infidelidad de su esposa,

acaba separándose de ella y encontrando por fortuna la felicidad con otra mujer.

También hemos mencionado a Milicent Hargrave, prima de Annabella Wilmot, una

muchacha encantadora, que se hace pronto cómplice en la comprensión de los

infortunios de Helen, pues su propio marido, Ralph Hattersley, amigo de

correrías de Arthur, es un depravado, con un comportamiento instintivo y animal,

pero que, también por suerte, acabará reformándose por completo y volviendo al

regazo de su sufriente esposa. La hija de Ralph y de Milicent se llamará Helen

por expreso deseo de su madre, en honor a su querida amiga.

Quien

sí que no tendrá posibilidad alguna de regeneración, lo mismo que Arthur, es

Grimsby, otro de sus amigos, quizás el más depravado de todos ellos.

Cuando

Helen corrobora, mediante una sencilla estratagema, que Arthur le es infiel con

Annabella, y se produce entre los esposos un creciente e irreversible

distanciamiento, tiene lugar un hecho penoso para Helen, y es que el hermano de

Milicent, Walter Hargrave, pretende conquistarla, de manera poco limpia y

farisaica, independientemente de que se sienta atraído por ella, una atracción

que parece ser más bien sensual, pero la perspicaz Helen lo advierte de

inmediato, y, además de rechazarlo varias veces, la última con una resolución y

firmeza encomiables, se incubará en su alma una profunda aversión hacia él,

hacia Walter, pues siente íntimamente que no ha sido leal y se ha aprovechado de

un momento de crisis en su matrimonio. Este acoso persistente y semiclandestino,

lo sabe resolver Helen con discreción e inteligencia; por ejemplo, con el

silencio, no respondiendo a las insinuaciones y mediante el autocontrol. Por

eso, en uno de esos últimos intentos del oblicuo Hargrave, en que Helen le

responde con afilada sequedad, ella misma piensa luego para sí: «¡Qué buena cosa

es ser capaz de dominar el propio temperamento» (cap. XXXV). Pero en Helen no

tiene cabida el resentimiento. Por eso, ese mismo día, cuando Walter aprovecha

una oportunidad para disculpar su injustificable comportamiento, ella le

responde evangélicamente: «Váyase, pues, y no vuelva a pecar». Como él

insistiera en solicitar su perdón y en que olvide su «precipitada arrogancia»,

Helen le dice con frialdad: «El olvido es algo que no se compra con un deseo».

Finalmente, ante la nueva insistencia de Walter de obtener su perdón (sin duda

para lavar su mezquina conciencia), y que en prueba de ello le dé la mano, Helen

da por zanjado el breve encuentro buscado por Walter, respondiéndole otra vez a

la manera evangélica: «Sí… aquí la tiene [la mano], y mi perdón con ella; pero…

no vuelva a pecar» (cap. XXXV; la cursiva es del texto novelístico).

Anteriormente, cuando Walter quiere presentarse ante ella como un amigo, le

expresa Helen: «A la verdadera amistad debe preceder un conocimiento íntimo; le

conozco a usted poco, señor Hargrave, y sólo de oídas» (cap. XXIX). Mucho más

adelante en el tiempo, un eminente discípulo heterodoxo de Sigmund Freud, el

psicoanalista alemán de familia judía Erich Fromm, escribirá en su hermoso libro

El arte de amar (1956), que amar supone conocer a la persona amada, que

no se puede amar en abstracto, como el fatuo y autocomplaciente Autodidacto de

La náusea (1938) de Jean Paul Sartre, quien estúpidamente afirmaba que

amaba a toda la Humanidad, sino que se ama a una o a varias personas en

concreto, y que para eso es preciso conocerlas. El amor (y la amistad es una

forma de amor), viene a concluir Fromm, es conocimiento.

Para

concluir con este desagradable arquetipo humano, en su penúltimo intento por

conseguir la rendición de Helen, y después de manifestarle con ironía sarcástica

que le parece un ser a la vez humano y angelical, le pregunta, asimismo con

amarga ironía, si es feliz, si es «tan feliz como quisiera». A lo que ella

responde con una contestación sublime e imperecedera: «Nadie es tan

bienaventurado hasta ese punto, a este lado de la eternidad» (cap. XXXVII). «¡A

este lado de la eternidad!» Desde luego, no hace falta decir nada más. Con eso

está dicho todo. La respuesta de Helen, de Anne Brontë en realidad, tiene no

sólo una honda significación religiosa, sino una profunda significación

metafísica. La felicidad, la bienaventuranza completa, la dicha plena, será la

contemplación eterna de Dios por parte de la persona, en cuerpo y alma, como tan

ardientemente deseaba Miguel de Unamuno. La otra felicidad es una felicidad

terrestre, sin duda un derecho del individuo, incluso, si se quiere,

inalienable, como creían honradamente los Padres Fundadores, en especial Thomas

Jefferson, pero solamente una felicidad terrenal, no celestial. De otro

lado, nos hallamos aquí ante la estremecedora y temblorosa, en el sentido

kierkegaardiano, noción de eternidad, lo que no tiene principio ni fin; nosotros

estamos instalados en ella, en un lado de ella, el lado temporal, sufriente,

pero hay otro lado, y ese no se terminará nunca. Esta idea, esta creencia, este

sentimiento, que a tantos aterra, a Helen, a Anne Brontë, la llena de gozo, pues

la contemplación eterna de Dios, del Misterio último del Universo, de ese Punto

Omega del que hablaba Pierre Teilhard de Chardin en Ciencia y Cristo

[21], significa la anulación del tiempo, un único instante que es siempre el

mismo, aunque renovado e infinitamente pleno de dicha. Esto fue, entre otras

cosas, lo que le faltó comprender a Federico Nietzsche, cuando hablaba de haber

tenido su pensamiento más abismal, la idea del eterno retorno, que por primera

vez intuyó, como afirma en Ecce Homo, en agosto de 1881. Pero Nietzsche

se queda sólo con el «sentido de la tierra», como Empédocles, como Hölderlin,

que desde luego no es poco, sino mucho, mucho, mucho, pero le falta alcanzar las

alturas inefables de la beatitud celestial, de la trascendencia del alma que se

extasía ante la contemplación de Dios, como supieron intuir, incluso sentir,

como nadie en Occidente los místicos españoles, San Juan de la Cruz y Santa

Teresa de Jesús. De ahí, que el originalísimo y tremendo pensamiento del

solitario de Sils Maria, sea un pensamiento fallido, abortado, apresado en un

callejón sin salida intelectual y espiritual.

Sería

demasiado prolijo —y no se pretende aquí, ni mucho menos, narrar todos los

pormenores de la novela, que para eso está Anne Brontë, quien lo hace de modo

admirable— detenerse en los innumerables episodios de maltrato psicológico, de

humillante desconsideración y falta de respeto de Arthur hacia Helen, quien sólo

encontrará consuelo en su pequeño hijo Arthur, del que teme, con más que

fundadas razones, que termine influenciado por la amoralidad y el comportamiento

desordenado, caprichoso y dominado por los apetitos más groseros, de su padre.

Por eso, en uno de sus soliloquios sobre el papel, Helen, ante el destino

incierto de su pequeño, se deja llevar, por un instante, el único en toda la

novela, por un leve eco de la doctrina de la predestinación de Calvino, cuando

es bien sabido que Anne Brontë no participaba de esa terrible y angustiosa

creencia religiosa (ver la anotación del Diario del 25 de diciembre de 1822,

cap. XXVIII).

Arthur

Huntingdon, por si fuera poco, bebe alcohol de un modo cada vez más alarmante, y

esta descomunal ingestión cuando está con sus amigos, que en alguna ocasión le

lleva prácticamente al delírium trémens, explica en parte su animalidad. Pero

todo es mucho más complejo, porque Arthur, en determinados momentos, parece que

quiere como un niño grande desvalido a su mujer, y, sobre todo, que siente que

no puede prescindir de ella, que la necesita, pues en el fondo de lo que queda

de su desbaratada alma vislumbra, aunque sea muy ligeramente, que es un perdido

y que con una crueldad rayana en lo patológico está haciendo desgraciada a la

mujer que una vez lo quiso como nadie lo habrá de querer nunca. Los principios

morales de Helen son tan recios y tan hondos, su pensamiento tan sano y noble,

que, aunque naturalmente se vaya aislando de manera progresiva, evitando el

contacto social, nunca se le agriará el carácter, nunca se convertirá en una

resentida con deseo de venganza, nunca perderá su capacidad para perdonar y para

la piedad. Ello podrá descubrirse en la última parte de la novela, cuando

Helen —que termina por huir de la casa de Huntingdon con el mayor sigilo, en

compañía de su fiel criada Rachel y de su hijo Arthur, instalándose en Wildfell

Hall, que es donde la conoce Gilbert Markham—, en un acto inaudito, decida

volver a cuidar a su esposo enfermo.

En

medio de ese terrible calvario en que se ha convertido su vida al lado de

Huntingdon, todavía tiene ánimo y sentido común Helen para aconsejar con cordura

y extraordinaria madurez a otras personas, como a la joven Esther Hargrave, la

hermana pequeña de Milicent, a quien, en relación a un matrimonio precipitado, y

teniendo en cuenta, además, su amarga experiencia, le confiesa: «Cuando te

aconsejo que no te cases sin amor, no te aconsejo que te cases sólo por amor.

Hay otras muchas cosas que deben considerarse. Mantén el corazón y la mano bajo

tu dominio hasta que veas una buena razón para entregarlos» (cap. XLI).

Asimismo, en una conversación con Ralph Hattersley, sin que pueda escucharla

Milicent, ante los reproches de Ralph por cómo se está consumiendo su esposa

después de cinco años de matrimonio, haciéndola culpable de ese deterioro

físico, que él, para desviar la culpa, atribuye a los quebraderos de cabeza que

le dan los niños, Helen le abre los ojos y con bondad, pero también con

resolución, le dice al disoluto marido de su íntima amiga: «Le diré lo que es:

es el desgaste silencioso y la constante angustia por culpa de usted, mezclados,

sospecho, con un miedo físico por parte de ella. Cuando usted se porta bien,

sólo se atreve a alegrarse con miedo; no tiene seguridad, ni confianza en su

juicio o en sus principios, sino que está siempre temiendo el final de una

felicidad pasajera; cuando usted se porta mal, sólo podría enumerar todos los

motivos de su terror y su tristeza. Al soportar en silencio la maldad, ella se

olvida de que es nuestro deber llamar la atención a nuestros semejantes por sus

transgresiones» (cap. XLII). Ya que Ralph ha tomado de modo tan cretino el

silencio de Milicent por indiferencia, Helen le da a leer un par de cartas que

le ha escrito a ella su querida amiga, en las que no hay el más mínimo reproche

hacia su execrable marido; todo lo contrario: lo disculpa constantemente y

atribuye sus actos a la influencia de sus amigotes. Ralph se ruboriza, se

avergüenza, se maldice, y se compromete a dar satisfacción de los delitos

cometidos, y, si no es capaz, que Dios le condene. Pero Helen, cual auténtica

madre espiritual, le responde con inusual hondura teológica: «No se maldiga,

señor Hattersley. Si Dios hubiera tenido en cuenta la mitad de sus invocaciones

como ésta, hace tiempo que estaría en el infierno; y usted no puede dar cumplida

satisfacción por el pasado cumpliendo con su deber en el futuro, puesto que su

deber no es más que lo que le debe usted a su Creador, y no puede hacer

otra cosa que cumplirlo: es otro quien debe dar satisfacción por sus

delitos pasados. Para reformarse, invoque la bendición de Dios y Su

misericordia: no Su condena» (cap. XLII). El deber del hombre, pues, no es

primordialmente el deber del hombre con el hombre, sino ante todo el deber del

hombre con Dios. Sólo cumpliendo el hombre este deber que tiene contraído con

Dios, que consiste en creer en Él y en amarlo, puede el hombre cumplir con su

deber para con el hombre, que consiste en hacerle el bien. Toda esta concepción

del deber es de raigambre evangélica y está asimismo en las Cartas de San Pablo.

A pesar de conocerla gracias a las enseñanzas de su padre, Anne Brontë se

distancia aquí de la Crítica de la razón práctica de Manuel Kant y de su

imperativo categórico, del deber por el deber, es decir, de esa autonomía moral

del sujeto que se encuentra solo con su conciencia, «ante el tribunal de su

conciencia» en palabras de Kant, y deberá elegir en los momentos auténticamente

decisivos. Es evidente que para Anne Brontë, el hombre, sin la ayuda de Dios, no

puede nada [22].

Una

vez que se interrumpe el Diario de Helen, ha podido ya Gilbert enterarse de que

quien le ha facilitado la huida ha sido el propio hermano de Helen Graham,

Frederick Lawrence, que lo dispone todo para que se instale en la antigua casa

familiar, pues la destartalada casa de la cima de la colina, Wildfell Hall, es

la mansión donde nacieron ella y Frederick. Esto deshace de inmediato el

malentendido de Gilbert para con Helen y con Frederick, a quienes había visto

juntos de la mano, de noche, paseando, y los había supuesto, lógicamente,

amantes, error que conduce a Gilbert, quien en esta única ocasión se deja llevar

por sus impulsos, a propinarle un puñetazo a Frederick, hecho del que, por

supuesto, como corresponde a su nobleza, se disculpará oportunamente, disculpas

que serán rápidamente admitidas.

Nada

más terminar de leer el Diario, acude a grandes zancadas Gilbert a Wildfell

Hall, pero tendrá que vencer, lo que consigue gracias a la ayuda inesperada de

su admirador el pequeño Arthur, la resistencia de la vieja Rachel, que se ha

convertido en la «guardiana del honor de su señora», y de la que ya tiene

Gilbert un concepto muy distinto, es decir, claramente positivo, pues se ha

informado a través del Diario de lo fiel que le ha sido a Helen en medio de

todas las dificultades, peligros y sinsabores. La extensa conversación que

mantienen ambos es uno de los momentos culminantes de la novela, y, por

supuesto, Gilbert, como un auténtico caballero que es, lo primero que hace es

pedirle disculpas a la mujer que ama con todas las fuerzas de su corazón. Pero

Gilbert se queda profundamente abatido, confuso, casi no sabe qué decir, cuando

ella le dice que no deben verse más, que lo estima y lo considera un amigo, pero

resulta imposible cualquier relación. Ante la incredulidad y la desazón de

Gilbert, que no acierta a comprender, Helen trata de reconfortarlo diciéndole

que ya «nos encontraremos en el Cielo» (cap. XLV). Hay en esta parte del

diálogo entre ambos, un diálogo que de manera clara dirige intelectualmente

Helen, una alusión, probablemente intencionada por parte de Anne Brontë, a la

distinción neoplatónica entre amor carnalis y amor spiritualis,

tal y como lo expresó, basándose en Plotino, el humanista italiano Marsilio

Ficino a finales del siglo XV. El amor carnalis sería el amor ferinus,

es decir, la pasión puramente física, que es la que rechaza en este momento

Helen, y el amor spiritualis, por su parte, puede adoptar la forma de

amor humanus o de amor divinus. Como nos explica con toda su

apabullante erudición Panofsky a propósito de esta teoría de Ficino, tanto el

amor humanus como el amor divinus son amor, esto es, vienen a ser

engendrados por una Belleza («el esplendor del rostro de Dios») que, por su

propia naturaleza, llama al alma a Dios. El que el amor adopte una de esas dos

formas no es una cuestión cualitativa, sino de grado [23].

Dado

que Helen es una gran aficionada a la pintura y ella misma pinta cuadros

cualitativamente estimables con destino a la venta para sobrevivir en Wildfell

Hall, no está de más recordar que la pintura donde quizás más admirablemente se

expresa esa distinción neoplatónica entre los dos grados de amor, sea el célebre

lienzo de Tiziano conocido como Amor sagrado y Amor profano, de 1514, que

se conserva en la Galería Borghese de Roma. Aunque parezca paradójico, la figura

femenina desnuda es, según la conocida interpretación de Panofsky, «la Venere

Celeste que simboliza el principio de la belleza universal y eterna, pero

puramente inteligible. La otra [la que está vestida] es la Venere Volgare

que simboliza la “fuerza generadora” que crea las imágenes perecederas, pero

visibles y tangibles, de la belleza en la tierra. Ambas son, por tanto,

honorables a su manera». Por eso, unas líneas más arriba, matiza: «Frente al

contraste moral o incluso teológico de [Cesare] Ripa, el cuadro de Tiziano no es

un documento de moralismo neomedieval, sino de humanismo neoplatónico. Sus

figuras no expresan un contraste entre el bien y el mal, sino que simbolizan un

principio en dos modos de existencia y dos grados de perfección. El noble

desnudo no desprecia a la criatura mundana cuyo asiento accede a compartir,

pero, con una mirada generosamente persuasiva, parece estarle comunicando los

secretos de una región más alta; y nadie ignora el parecido más que fraternal

entre ambas figuras». Por eso, para el gran iconólogo alemán, «en realidad, el

título debería ser Geminae Veneres (Venus Gemelas), pues las representa

[Tiziano] en el sentido de la filosofía neoplatónica de Ficino» [24].

Como

la conversación entre Helen y Gilbert es de una intensidad filosófica y

teológica nada corriente en una novela escrita por entonces por una mujer en la

Inglaterra victoriana, conviene insistir en ella, subrayando el largo párrafo

que contiene toda una disertación de Helen sobre lo que debe ser en el futuro su

relación con Gilbert, alocución en la que, si bien momentos antes hemos

detectado ecos del pensamiento neoplatónico y de Dante Alighieri, ahora la

visión extática neoplatónica nos retrotrae a Miguel Ángel y su relación ideal,

como correspondía al neoplatonismo profundo de Buonarroti, con la muy real pero

virtuosa sin tacha Vittoria Colonna, viuda del español Marqués de Pescara, allá

por los años de 1536 a 1538, una amistad, que, como admite el máximo conocedor

del genial creador florentino, el historiador de origen húngaro Charles de

Tolnay, «avivó y ahondó la fe del artista, datando de estos años su conversión

espiritual» [25].

En

este punto sería pertinente hacer una sucinta aclaración sobre la literatura

escrita por una mujer y la literatura escrita para mujeres o incluso literatura

feminista. Lo estimamos necesario por lo expresado en el párrafo anterior de

«una novela escrita por entonces por una mujer en la Inglaterra victoriana», que

no debe interpretarse como que el autor de estas reflexiones distinga entre

literatura hecha por hombres y literatura hecha por mujeres. La forma de esa

expresión tiene más bien un carácter puramente sociológico, de sociología de la

literatura, pues la única distinción que en aquel sentido hacemos es entre buena

y mala literatura, aunque, para ser precisos y rigurosos, no existe «mala»

literatura, puesto que, sencillamente, eso no sería literatura, sino, en todo

caso, pseudoliteratura, un mero sucedáneo, y no una creación artística. La buena

literatura, la literatura a secas, sí admite grados, naturalmente. Así pensaba

de hecho la propia Anne Brontë, lo que revela su fina educación cultural y

espiritual, y lo manifiesta en el Prefacio a la segunda edición de la novela,

todavía bajo el pseudónimo de Acton Bell, de 22 de julio de 1848: «… si un libro

es bueno, lo es independientemente del sexo de quien lo ha escrito». También en

ese Prefacio, en su segundo párrafo, hace toda una brevísima pero firme

declaración de principios: «Deseaba decir la verdad, porque la verdad siempre

comunica su propia moral a aquellos que son capaces de aceptarla».

La

prueba decisiva a la que será sometida Helen en relación con la consistencia o

no de sus principios morales cristianos, su sentido de la piedad y de la

compasión, tendrá lugar cuando, unos dos meses después de esa última

conversación con Gilbert, abandone inesperadamente Wildfell Hall para atender a

su marido enfermo, a pesar de que ella huyó de su lado porque la convivencia con

él era absolutamente insoportable. Esta huida y esta entrega de esposa, no la

entiende Gilbert, aunque Frederick, que al principio pensaba lo mismo, le

despeja la única explicación de tan inusitado comportamiento: no le ha movido

«nada, salvo su propio sentido del deber» (cap. XLVII). Insistimos que se trata

de un sentido del deber, no kantiano, sino cristiano. Ya hemos señalado antes la

diferencia. Los capítulos postreros de la novela están dedicados a describir la

abnegada entrega de Helen en cuidar lo mejor posible a su incorregible esposo,

que, lejos de arrepentirse de lo que ha hecho, continúa insultándola y

tratándola con verdadero vilipendio. En el fondo, como insinuábamos antes, lo

que siente Arthur Huntingdon es un profundo aborrecimiento de su propia persona,

aunque su orgullo y su soberbia le impidan reconocerlo. El estado del paciente

se irá agravando progresivamente, entrando cada vez con mayor frecuencia en

estados de delirio que constituyen un trastorno y una merma del control de sus

facultades mentales. También sufre físicamente mucho. Helen le advierte del

enorme peligro que corre si continúa bebiendo, pero él no abandona el alcohol.

La angustia y el horror ante la muerte del desdichado enfermo, ya casi

moribundo, resultan verdaderamente patéticos. Le resulta de todo punto imposible

poder creer en una vida más allá de la muerte, en la trascendencia del alma. En

algunos momentos de lucidez reconoce ante Helen lo distinto que hubiese sido

todo si le hubiera hecho caso, pero inmediatamente vuelve una y otra vez a

proferir maldiciones y mostrar reacciones propias de un animal acorralado. De

pronto, como en un arrebato de desesperación, le coge la mano a su esposa, se la

besa con emoción, pero, al darse cuenta de que Helen no comparte su alegría, le

reprocha de nuevo su supuesta frialdad, lo que él cree que es insensibilidad y

dureza de corazón. Está incapacitado para entender la misericordia y el perdón.

Llega incluso a preguntarle si no lo va a perdonar. Ella, por supuesto, le

contesta que hace tiempo que le ha perdonado. Ante la esperanza que alberga aún

de curarse, y de cuál sería el futuro con ella, Helen mantiene lo que hace mucho

ha decidido en su interior: «… si quieres que tenga consideración por ti, son

los hechos, y no las palabras, los que deben ganarte mi afecto y mi estima»

(cap. XLVIII). Finalmente, sobreviene la gangrena. Helen hace un supremo

esfuerzo por reconfortarlo espiritualmente, por conseguir que se arrepienta con

sinceridad. Pero él no puede. Sólo siente miedo. Miedo ante la muerte, ante lo

desconocido, ante el ingreso terrible en la nada. Él trata de aferrarse a la

posibilidad de vivir, y ante su pregunta de si esa posibilidad, en su estado,

resulta verosímil, Helen le ofrece una respuesta que no oculta la palmaria

realidad, pero que sobre todo atiende a la disposición que de manera permanente

debe tener el individuo hacia la muerte, esto es, que hay que tener preparada

el alma ante lo inevitable: «Siempre existe la posibilidad de morir y es

siempre conveniente vivir teniendo en cuenta semejante posibilidad» (cap.

XLVII). Cuando ella le sugiere que piense en la bondad de Dios, él le responde

que «Dios no es más que una idea». Sin embargo, Helen no se rinde. De ahí que le

responda: «Dios es Infinita Sabiduría, y Poder, y Bondad, y AMOR; pero si esta

idea es demasiado vasta para tus facultades humanas, si tu entendimiento se

pierde en su abrumadora infinitud, fíjala en Aquel que condescendió a asumir

nuestra naturaleza, que ascendió a los Cielos incluso en Su glorificado cuerpo

humano, en quien la plenitud de la divinidad brilla» (cap. XLIX).

| |

|

|

|

|

|

La inquilina de Wildfell Hall es la

segunda y última novela de Anne Brontë. Publicada en 1848

bajo el seudónimo de Acton Bell, es, probablemente, la más

impactante de las novelas de las hermanas Brontë y tuvo un éxito

impactante. |

|

|

Con la

muerte de Arthur Huntingdon, la novela entra en su recta final. Gilbert y Helen

terminan encontrando la dicha juntos para siempre, no sin antes, en el último

capítulo, mostrarnos Anne Brontë su inmensa capacidad para describir la ternura

y el puro sentimiento amoroso entre quienes se aman intensamente. Este último

encuentro entre ambos, fortuito, cuando Gilbert casi se había resignado a no

poder poseerla más que en su corazón y en sus sueños, pero sin palparla, sin

sentir su aliento y la vibración de su grácil y hermoso cuerpo, es de un lirismo

plenamente romántico, en el más alto sentido del término. El intermediario

casual entre los amantes es un hermoso eléboro, la llamada Rosa de Navidad, una

flor perteneciente a las ranunculáceas, como las peonías, que es de una

fragilidad y de una delicadeza exquisita, pero, asimismo, de una increíble

fortaleza. Es, por supuesto, un símbolo, un símbolo de que el amor es algo

sumamente hermoso y delicado, pero que si está asentado en cimientos firmes, no

sólo no se romperá, sino que sobrevivirá eternamente. Como ese aparentemente

frágil eléboro, que ha resistido las peores heladas del invierno. En el

ofrecimiento que le hace Helen a Gilbert de la delicada flor, que él al

principio no sabe interpretar, se encierra un profundo simbolismo. Y aún hay

más. Las diferencias sociales y de rango, pues Helen es una rica heredera y

Gilbert un campesino, a veces rudo, no son nada cuando el amor fructifica entre

los enamorados con pureza y nobleza de sentimientos, con confianza mutua, sin

engaños ni dobleces. A la pregunta de Gilbert, «¿Me amas de verdad, Helen?»,

responde ella «con expresión seria», es decir, manifestando su inmenso amor pero

manteniendo el control de sí misma, como es consustancial a su carácter: «Si me

amaras como yo te amo, no habrías estado tan cerca de perderme; esos escrúpulos

de falsa delicadeza y orgullo jamás te habrían turbado de esa manera; habrías

visto que esas diferencias y distinciones de rango, nacimiento y fortuna tan

importantes para el mundo son como polvo comparadas con esa unidad de

pensamientos y de sentimientos, de almas y corazones que se aman y se comprenden

sinceramente» (cap. LIII).

Frederick Lawrence, el prudente, pacífico y caballeroso hermano de Helen,

termina casándose con Esther Hargrave.

Del

mismo modo que en Cumbres borrascosas, el futuro quedará asegurado, un

futuro lleno de esperanza en la bondad del corazón del hombre, cuando nos

enteramos que el apuesto Arthur, el hijo de Helen Graham y Arthur Huntingdon, y

la bella Helen, la hija de Milicent Hargrave y Ralph Hattersley, acabarán

casándose y uniendo sus destinos, como antes lo hicieran Gilbert Markham y Helen

Graham.

Málaga, 21 de agosto de 2012.

__________

NOTAS

19. Sobre Branwell Brontë, entre otros, han escrito por extenso Winifred

Gérin, Daphne du Maurier y Tom Winnifrith. Ninguno de estos estudios biográficos

está traducido al castellano.

|