|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

«Granada tiene

dos ríos, ochenta campanarios, cuatro mil acequias,

cincuenta

fuentes, mil y un surtidores y cien mil habitantes.»

FEDERICO GARCÍA

LORCA, Buenos Aires, 1933.

| |

|

QUIENES TENEMOS YA cierta edad recordamos que en los tiempos

en que nos tocó vivir la infancia no era un hecho habitual

que las casas estuviesen provistas de agua corriente como

ocurre en nuestra actualidad. No era tampoco cosa frecuente

ver engalanadas de fuentes las calles y plazas de nuestros

pueblos y ciudades. Salvo en los contados casos en que

dispusiesen de un pozo o un venero natural en el patio

propio, desde antiguo todos teníamos asimilada como práctica

normal que disponer de agua en casa para satisfacer la sed

propia, elaborar los alimentos y la higiene personal

requería transportarla directamente del pozo, de la acequia

o de la fuente más próxima. Ir a por agua a la fuente fue,

durante mucho tiempo, un acto tan típico como habitual y

necesario.

En un contexto como el descrito, surge la figura del aguador

(o ‘aguaor’) como un oficio que ejercieron por igual hombres

y mujeres y cuya importancia fue mayor de la que ahora

podamos hacernos una idea. Tan así es que incluso fue motivo

inspirador de nuestros más celebrados pinceles; no hay más

que recordar el famoso cuadro de Velázquez, titulado “El

Aguador de Sevilla” (c. 1620).

Sin bares ni heladerías ni otros establecimientos que

conocemos hoy, era muy de agradecer encontrarse con aquel

personaje enjuto de carnes, cabeza bajo un sombrero del

palma y tez achicharrada por el sol, pregonando su agua

fresca con un buen chorro de voz que difícilmente pasaba

inadvertido: «¡Acabaíca de bajar la traigo ahora! ¡Fresca

como la nieve! ¿Quién quiere aguaaa? ¡Nieve! ¡Nieeeve de la

sierra! ¡¿Quién quiere agüita fresca, que se va el tío?!».

Mediante el pago de una pequeña cantidad, el aguador daba de

beber a todo aquel que solicitara su servicio. La venta del

preciado líquido se llevaba a afecto a granel, para lo cual,

unas veces iba provisto de un cántaro, que cargaba a las

espaldas, y un vaso de hojalata, y otras de un botijo u

otros recipientes de arcilla, metal o vidrio. Tratándose de

gran cantidad, los aguadores acarreaban el agua, a lomos de

un burro, en grandes tinajas normalmente de barro o de

cobre, que ponían dentro de serones de esparto, dispuestos a

recorrer la ciudad de un extremo a otro.

Con el fin de mantener el agua fresca, los aguadores solían

mojar y mantener bien húmedos los serones de esparto. Era

también tarea del aguador el suministro en cantidades

mayores a las casas particulares, cuyos dueños, a fin de que

no faltase el agua, acostumbraban a dotar las viviendas de

un aljibe o de una o varias tinajas de gran tamaño que

garantizase su provisión durante, al menos, unas semanas.

Para evitar la acción calenturienta del ambiente, estos

recipientes se ubicaban en el rincón más apartado de la

casa.

|

|

|

|

|

|

|

|

“Dos

moriscas y un aguador de

Granada” (1576). Lámina del 'Civitates

Orbis Terrarum'. Obra de Georg Braun y

Frans Hogenberg (1572 a 1617).

(Ilustración: wikipedia.org) |

|

|

|

|

El oficio de aguador comenzó en Andalucía con la llegada de

los árabes, y su ejercicio gozaba de buena consideración. En

Granada, muy ligada al concepto del agua por su clima y a la

historia de al-Ándalus, el aguador era una figura típica y

necesaria, y así lo fue desde la época nazarí hasta mediados

del siglo XX. Es en Granada donde nuestro cuento va a tener

lugar.

... ... ...

En Granada, los primeros aguadores se asentaron en el actual

barrio de La Churra, que, en el tiempo de esta historia,

recibía el nombre de El Mauror, que quiere decir “barrio de

los aguadores”. Por tratarse de un bien muy preciado, para

vigilar la calidad del agua estaba el ‘muhtasib’ (o

‘almotacén’), que tenía el encargo de supervisar la labor de

los aguadores, velando que solo tomaran agua apta para el

consumo humano. Así, el muhtasib obligaba a los aguadores a

abastecerse de los manantiales ya reconocidos como potables

y de aquellas zonas del río situadas por encima de las

partes contaminadas, ya que los vertidos de aguas sucias

tanto por el uso doméstico como por vertidos de los talleres

iban a parar al río.

Entre los aguadores que gozaban de mejor fama por la

frescura y limpieza del agua que proveía, estaba Pedro Gil,

más conocido entre el paisanaje por Perogil, un individuo

corpulento, ancho de espaldas y de aspecto todavía joven,

que abastecía sus aparejos de venta con el agua que sacaba

de un pozo de La Alhambra.

A pesar del aire jovial que irradiaba su semblante, Perogil

no era feliz en su matrimonio. Le había tocado en suerte

(mala suerte, más propiamente) una mujer holgazana, iracunda

y dominante, a la que había que sumar una caterva de hijos

irrespetuosos y desobedientes que lo asediaban como una

nidada de hambrientos cuclillos.

Un día, en uno de sus viajes al pozo, encontró en un banco

de piedra, junto al brocal, a un hombre desfallecido. Al

momento, se apeó del burro para socorrerlo, pero, al

percatarse de que era moro, a la sazón proscritos por orden

real, se apoderó de él la incertidumbre. No obstante, viendo

el estado en que se encontraba aquel desdichado, intentó

reanimarlo.

Recuperado aparentemente de su mal trance, el desconocido

sorprendió a Perogil, pidiéndole que, en lugar de bajar los

cántaros de agua en el borrico, lo bajase a él, a cambio de

lo cual le pagaría el doble de lo que pudiese ganar con el

agua en toda la jornada. Más por compasión humana que por

convicción de la dádiva, Perogil aceptó, pero le dijo que no

quería recompensa alguna.

Al llegar a Granada, preguntó al moro adónde lo llevaba, y

este repuso que no tenía casa ni conocidos, pero que lo

compensaría con creces si lo admitía en su casa.

El bueno de Perogil, al verlo en tan extremado apuro, lo

condujo a su modesta vivienda. Ni que decir tiene que la

mujer puso el grito en el cielo, advirtiéndole de las

consecuencias que podría tener para ellos alojar en su casa

a un huésped musulmán, pero el aguador, que estaba

convencido de la bondad de su acto, hizo oídos sordos a lo

que consideraba una sinrazón despiadada y colocó al

sarraceno en la parte más fresca de su casa, y le dio por

cama una estera y una zalea por abrigo.

|

|

|

|

|

|

|

|

“El aguador y el turista", entre 1900 y

1910, de Rafael Señán y González.

Colección fotográfica del Museo de Arte

Hispano Musulmán. Granada.

(Foto: www.alhambra-patronato.es) |

|

|

|

|

Aquella noche, un fuerte ataque epiléptico puso

inesperadamente en peligro la vida del moro. En un momento

en que parecía haber recuperado el aliento de la vida, dijo

a Perogil, con voz entrecortada y desfallecida, que temía

estar a las puertas de la muerte, pero que, en

agradecimiento de lo que había hecho por él, le dejaba una

cajita de sándalo que llevaba atada a su cuerpo con una

cuerda. Se repitieron las convulsiones, cada vez más

violentas, hasta que el desdichado infiel expiró.

Una gran preocupación se apoderó de inmediato del aguador y

su mujer, pensando en la posibilidad de que, al encontrar el

cadáver de un hombre en su casa, enemigo de la fe cristiana

por demás, la gente podría tratarlos, al propio tiempo, de

asesinos y de encubridores, y la Justicia hacerles pagar con

la horca la obra de caridad que había hecho el padre de

familia.

Pero la Providencia, que todo lo ve, no estaba dispuesta a

que aquella injusticia siguiese su curso. Fue entonces

cuando Perogil tuvo una idea: como era de noche, podría

sacar el cadáver envuelto en una estera y enterrarlo a

orillas del Darro. Y, como nadie había visto entrar al moro

en su casa, nadie podría relacionar con ellos aquella

muerte, cuando el paso de los días pusiese al descubierto el

cuerpo inanimado de aquel desdichado.

El atribulado matrimonio se dispuso a poner en práctica su

plan tal como ambos lo habían pensado. Su mujer le ayudó a

envolver el cuerpo sin vida en la estera, que cuidaron atar

convenientemente con una cuerda, y lo cargaron sobre el

asno. Pero la fatalidad quiso que viviera enfrente del

aguador un barbero llamado Pedrillo, individuo envidioso,

muy chismoso y charlatán, al que un mal golpe de la

casualidad le permitió ver aquella noche entrar en casa a

Perogil acompañado de un hombre vestido a la usanza árabe.

Por un ventanillo que le servía de mirilla, estuvo fisgando

toda la noche la luz que se filtraba por los resquicios de

su vecino, y, antes de que se dejasen notar las primeras

luces del alba, observó que Perogil salía con su jumento

portando una carga que le resultaba sumamente extraña.

Siguió al aguador a cierta distancia, hasta que vio que se

detenía a cavar una fosa, a orillas del río, para enterrar

un bulto cuya silueta parecía dibujar un cuerpo humano.

El barbero volvió a su casa y, cuando se hizo de día, se

dirigió a casa del alcalde, que era cliente suyo de todos

los días. Mientras lo rasuraba, le refirió lo que había

visto, afirmando que Perogil, el aguador, había encubierto y

luego dado muerte a un moro, seguramente para robarle, y que

lo había enterrado aquella misma noche.

Para desgracia de Perogil, si el barbero era un chivato, no

le iba a la zaga el alcalde, el hombre más autoritario,

usurero y avariento de Granada. Como era de esperar, examinó

el caso desde el punto de vista de robo con asesinato: el

botín sería grande y lo importante era que pasase a manos de

la Justicia, aunque Perogil fuese a la horca.

|

|

|

|

|

|

|

|

Aguadores abasteciendo sus pertrechos en la

fuente del Avellano, otro santuario del agua

por excelencia y un celebrado rincón del

romanticismo andaluz. (Acuarela del s. XIX).

(Foto: brunoalcaraz.blogspot.com) |

|

|

|

|

Llamó de inmediato a una pareja de alguaciles y les dio

orden de hacer preso a Perogil, que no tardaron en

cumplirla, pues poco después comparecía ante el alcalde el

acusado con su acémila.

—¡Estás perdido, miserable! Has dado protección a un

proscrito de la fe con la intención de matarlo. Estás

acusado de herejía y crimen, y tales delitos solo se pagan

con el patíbulo —le dijo al aguador con aspecto ceñudo y voz

áspera.

—¡Oh, señor, piedad; soy inocente —clamaba Perogil, viéndose

ya colgando de una soga.

—Pero seré benevolente contigo —continuó el alcalde con un

tono voz más conciliador—. Consideraré que el muerto en tu

casa era un infiel, al que tú, en un arrebato incontenible

de fe, has dado muerte por ser enemigo de la religión.

Echemos, pues, tierra al asunto —propuso el alcalde—, y

entrégame todo lo que le has robado al sarraceno.

El pobre aguador, atemorizado, explicó detalladamente lo

sucedido con aquel hombre. Pero fue inútil. El alcalde

estaba obstinado en que el moro era poseedor de joyas y

otras riquezas, y no hacía otra cosa que insistir en su

entrega.

—Señor, ya os he dicho que ese desdichado no era portador de

dinero alguno —insistió Perogil—; únicamente me dejó una

mísera caja de sándalo como agradecimiento por haberlo

traído a mi casa.

—¿Dónde está esa caja? —inquirió el regidor municipal.

—En uno de los cestos de mi borrico —repuso el aguador.

De inmediato, vino un alguacil con la cajita de sándalo.

El alcalde, con manos temblorosas y codiciosos destellos en

los ojos, la abrió y no encontró más que un rollo de

pergamino lleno de caracteres arábigos y un cabo de vela.

Convencido de que no había botín, escuchó las explicaciones

del aguador y, convencido de su inocencia, lo dejó en

libertad, pero se quedó con el burro en compensación de las

costas del pleito.

Desprovisto de su medio de transporte, el desgraciado

aguador había de subir y bajar el cántaro al hombro a diario

desde la fuente de La Alhambra, y, para como de sus males,

tenía que soportar, además, los reproches de su esposa, que

le echaba en cara no haber escuchado a tiempo sus

advertencias.

Los chillidos eran tan continuo y las riñas tan pertinaces

que, un día, el el desventurado Perogil llegó al colmo de su

aguante, y, viendo en la caja de sándalo la causa de todos

sus males, la cogió, la levantó todo la alto que podía y la

estrelló contra el suelo, con la intención de destrozarla.

La caja, al caer, se abrió, dejando salir de su interior un

rollo de pergamino, que él cogió, y, al observar que estaba

escrito en caracteres ininteligibles, lo guardó en el

bolsillo y se fue a la tienda de un musulmán oriundo de

Melilla y muy versado en leyendas esotéricas, a quien pidió

que le explicase el significado de aquel escrito.

Le dijo el melillense que, aunque conocía bien la lengua

árabe, no lograba alcanzar por completo el significado del

escrito, y que sus muchos años en este tipo de asuntos le

daban a entender que aquel pergamino había que leerlo a la

luz de una lumbre especial y al tiempo que sonasen las doce

de la medianoche.

Perogil se acordó enseguida del trozo de vela que acompañaba

al pergamino dentro de la caja de sándalo y, sin perder un

momento, se apresuró a ir por ella. Una vez encendida la

vela, procedieron a su lectura. Pronto supo Perogil que el

pergamino servía para rescatar tesoros escondidos bajo el

poder de algún encantamiento y que, según una leyenda que

allí se narraba, bajo la torre de Siete Suelos yacía un

fabuloso tesoro.

|

|

|

|

|

|

|

|

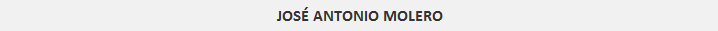

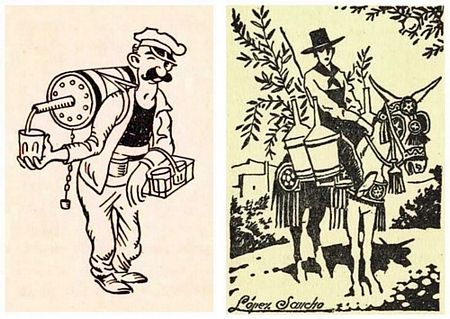

Aguadores, uno a pie y otro sobre su jumento.

Dibujos de Antonio López Sancho

(1891-1959). Ilustrador y dibujante granadino

que se formó en la Escuela Superior de Bellas

Artes y Artes Industriales de Granada. Se

especializó en diseño textil pero orientó su

carrera hacia la ilustración en prensa y hacia

el humor gráfico.

(Foto: brunoalcaraz.blogspot.com). |

|

|

|

|

Aquella misma noche, cuando las campanas daban las doce,

fueron a la torre. Encendieron el cabo de vela y el moro

empezó a leer el pergamino. Apenas hubo concluido la

lectura, un ensordecedor ruido procedente del centro de la

tierra envolvió todo el habitáculo, el suelo empezó a

temblar bajo sus pies y una gran abertura quedó al

descubierto, al fondo de la cual podía distinguirse un tramo

de escalones.

Bajaron temblando, y en medio de aquella reducida estancia,

al amparo de una gran bóveda, aparecía un arca custodiada

por dos sarracenos inmóviles, como encantados. Abrieron el

cofre y a sus ojos se ofreció todo reluciente un enorme

montón de monedas de oro. No bien habían cogido unas cuantas

piezas del dorado metal cuando, de pronto, se dejó oír un

estridente chirrido parecido al cierre de unos goznes de

hierro oxidado. Perogil y el moro, temiendo quedar

sepultados en aquella estancia, echaron a correr

despavoridos hasta llegar afuera.

Ya más tranquilos, se sentaron en el suelo y decidieron no

dar cuentas a nadie de lo ocurrido y volver la noche

siguiente por más monedas.

Al llegar a casa, la mujer, como era habitual en ella, se le

quejó de su tardanza y Perogil no pudo por menos que

contarle lo sucedido. La esposa se echó al cuello del

aguador loca de alegría. Aprovechó Perogil la coyuntura para

decirle que no volviera jamás a reñirle por ayudar a un

semejante en la desgracia.

Al otro día, Perogil vendió algunas de aquellas monedas de

oro a un joyero, que, al valorar la pureza del aurífero

metal en que estaban acuñadas y las preciosas inscripciones

árabes, le dio a cambio una sustanciosa cantidad de dinero,

con el que la mujer se apresuró a comprar ropas y alimentos

de los que tan necesitados estaban.

Todo el vecindario se hacía lenguas del cambio operado

brusca e inesperadamente en la antes andrajosa familia de

Perogil: de pobres y miserables habían pasado, en un abrir y

cerrar de ojos, a convertirse poco menos que en unos

burgueses extraordinariamente acomodados.

Como era lógico esperar, el cambio que había experimentado

la familia del aguador en sus posibilidades no pasó

inadvertido a nadie. Pasar de la precariedad a la abundancia

en tan poco tiempo y sin mediar herencias era una cuestión

que tenía en vilo la imaginación de todos los conocidos del

matrimonio. Nadie lograba darle una explicación a tan

extraño portento. Y los recelos y la envidia hicieron acto

de presencia.

Pero un descuido inoportuno iba a salirles muy caro al

aguador y a su esposa. Cierto día, el infortunio quiso que

la mujer de Pedrillo, el barbero, fuese a casa de Perogil

por un botijo de agua y la mujer reparó enseguida en un

puñado de monedas de oro que la mujer del aguador había

dejado imprudentemente sobre la mesa. ¡Oh torpe descuido! La

envidia dio paso a la sospecha y esta a la delación: le

faltó tiempo para ir a contárselo a la autoridad municipal.

—¡Muchas monedas oro, muchas...! Con estos mismos ojos que

se ha de comer la tierra, he visto más oro del que pensaba

que pudiera existir. —Y añadió—: Sin duda que ha tenido que

haberlo robado en alguna parte, porque ellos, de dinero,

nunca... nada de nada...

—¡Ahhh...! ¿Cómo dices...? ¿Monedas de oro en la casa de ese

muerto de hambre?

El alcalde, sin perder ni un solo segundo, envió a una

pareja de alguaciles en busca de Perogil, quien, en esta

ocasión, no tuvo más remedio que explicarle todo lo ocurrido

con pelos y señales. Conocidos los detalles el avariento

alcalde, enseguida decidió visitar personalmente, en

compañía del barbero, los sótanos de la torre.

Medianoche. Las doce campanas... Lo mismo que la noche

pasada. El alcalde, el barbero, el aguador y el moro

salieron de aquel sótano cargados de monedas y otros enseres

de oro. Pero, una vez arriba, el alcalde quiso bajar de

nuevo para subirse esta vez con el cofre. Perogil le

advirtió del peligro que corría permaneciendo allí más

tiempo. Imposible. No hubo manera de convencer a aquel

hombre de lo contrario, así que bajó otra vez acompañado del

barbero.

|

|

|

|

|

|

|

|

“Grupo de aguadores”. El defensor más entusiasta

y calificado de los aguadores granadinos

fue el precursor del 98 Ángel Ganivet,

nacido, lógicamente, en Granada. “El verdadero aguador —escribió—

se compenetra con la garrafa, la cesta de los

vasos y la anisera, hasta tal punto que de él

tanto puede decirse que es hombre como que es

cesta o garrafa”.

(Foto: aulapermanentedigital.wordpress.com.

Universidad de Granada). |

|

|

|

|

No habían pasado todavía unos minutos desde que se

internaron en aquella oquedad, cuando, de repente, y ante el

asombro de Perogil y el sarraceno, empezaron a oírse las

estridencias de aquel extraño ruido de goznes oxidados en

movimiento y el suelo empezó a cerrarse con total

hermetismo, sepultando en muy poco tiempo al barbero y al

alcalde, que quedaron enterrados para siempre en el seno de

la gran torre de los Siete Suelos.

Aún se cuenta por Granada que nada volvió a saberse del

codicioso alcalde ni del chismoso barbero, cuya memoria se

perdió para siempre en el polvo del paso de los tiempos. Y

de Perogil y el musulmán de Melilla se sabe que vivieron

felices y holgados disfrutando de las riquezas que tan

generosamente les iba proporcionando, según sus necesidades,

aquella encantada torre.

... ... ...

El personaje del aguador es, desde tiempo inmemorial, la

figura más emblemática de Granada. Y mucho tiene que haber

de verdad en ello cuando, en 1997, el Consistorio granadino

decidió rendir homenaje a esa antigua profesión tan

granadina, levantando un conjunto escultórico en la plaza de

La Romanilla, cerca de la catedral, con la representación de

un aguador y su jumento vendiendo agua.

La obra corresponde al Aurelio Teno, se encuadra dentro del

arte figurativo y es tal es la popularidad de sus figuras que, a pesar del poco

tiempo que llevan emplazadas en esa vía, el motivo de la

escultura ha llegado a ser tan conocido que ha sustituido al

nombre propio de la plaza en donde está ubicada, que desde

entonces es conocida por la “Plaza del Burro”.

Desde luego puedo aseguraros que esto es cierto: ir a

Granada es para recrear la vista con las maravillas que tan

generosamente ofrecen La Alhambra, el Generalife y el

palacio de Carlos V, pero si el visitante o el turista no

tiene la ocurrencia de hacerse una foto junto al aguador y

su burro, siempre pesará en su recuerdo la triste impresión

de tener incompleto su álbum de fotos.

Aunque actualmente las figuras se encuentran cercadas por

las terrazas y las barras de los bares cercanos, no es raro

ver a los turistas poniendo en juego su imaginación para

fotografiarse entre ambas figuras. Y esto es una verdad

contrastable a diario.

|

|

|

|

|

|

|

|

“El Aguador” (1997), de Aurelio Teno

(1927-2013). Conjunto escultórico de bronce

sobre plataforma circular, que representa y

rinde homenaje a la figura del aguador en

Granada. Tratado dentro de la estética del

expresionismo figurativo, este personaje

simboliza lo que fue la imprescindible figura

del aguador ligada al concepto del agua. La

escultura está emplazada en la Plaza de la

Romanilla.

(Foto: listas.20minutos.es) |

|

|

|

|

Pero al aguador le queda ya poca agua que vender por aquel

barrio. En varias ocasiones, las autoridades municipales y

otras entidades culturales (entre ellas, la Fundación Lorca)

intentaron su traslado a otro emplazamiento, con el pretexto

de someter a la vía a una remodelación (en realidad, siempre

se la ha tildado de “fea” a la imagen del aguador), pero la

presión del vecindario ha impedido su ejecución.

Recientemente, un nuevo proyecto de embellecimiento de la

zona ha puesto un plazo tan definitivo como incontestable a

su estancia en aquella plaza. Es el fin del aguador, su

burro y sus aparejos de vender agua.

|

|

|

_______________

*Este

cuento es una versión simplificada de la recogida por el

escritor norteamericano Washington Irwing (1783-1859), adscrito

al romanticismo, en sus «Cuentos de la Alhambra» (1832). |

|

|

|

|

José Antonio Molero Benavides

(Cuevas de San Marcos, Málaga).

Diplomado en Maestro de

Enseñanza Primaria y licenciado

en Filología Románica por la

Universidad de Málaga, es, en la

actualidad, Profesor Honorífico

(cum Venia Docendi) por la

Universidad de Málaga. Desde que

apareció su primer número, está

al frente de la dirección y

edición (en su versión web) de

GIBRALFARO,

revista digital de publicación

trimestral patrocinada por el

Departamento de Didáctica de las

Lenguas, las Artes y el Deporte

de la Universidad de Málaga. |

| |

|

|

|

|

GIBRALFARO. Revista de Creación Literaria y Humanidades. Publicación Trimestral.

Edición no venal. Sección 5. Página 14. Año XVII. II Época. Número 101. Julio-Diciembre 2018.

Actualizado: 21 Mayo 2024. ISSN 1696-9294.

Director: José Antonio Molero Benavides. Copyright © 2018

José Antonio Molero Benavides.

© Las imágenes, extraídas a través del buscador Google de diferentes sitios o digitalizadas expresamente por el autor, se usan exclusivamente como ilustraciones, y los derechos pertenecen a su(s) creador(es), cuyos orígenes de indican. Depósito Legal MA-265-2010.

© 2002-2018 Departamento de Didáctica de las Lenguas, la Artes y el Deporte. Facultad de Ciencias de la Educación. Universidad de Málaga.

| |

|

|

|

| | | | | |