|

AHORA BIEN, SUPONGAMOS que hablamos de literatura y

en especial de la obra literaria. Entonces, a poco

hablar, uno se pregunta: ¿Qué es literatura? y ¿Cómo

es una obra literaria?. Es que en el camino,

leyendo, encontré tanta lectura que no era

literaria. Por ejemplo, las noticias de los diarios,

un artículo médico, un eslogan publicitario, un

panfleto político, una arenga y mucho más. Incluso

hay ciertos escritos que parecen poemas, que simulan

ensayos, que se les cree crónicas de valor

literario, pero no lo son. A veces, es, con cierto

ingenio, fácil estructurar escritos breves que se

reputan literatura:

Entre tules y noche negra

el pájaro de la luna

amenaza mi tristeza...

Soy la víctima

de tu ausencia.

Basta tener una cierta colección de palabras clave,

como tules, noche, luna,

pájaros, tristeza, ausencia. Ya,

con estas seis, podemos fabricar infinidad de

poemas:

La ausencia de tu ausencia

en noches sin luna

me convierten en víctima

de tanta tristeza

oculta como pájaro

en un nido de tules negros

También podemos seguir con más y más ejemplos; pero

qué dicen: ¿Quizás un sentimiento? ¿Un hallazgo? ¿Es

esto literatura? No seré yo quien comprometa una

última sentencia. Hay quienes lo reducen a teoría y

sostienen que literatura es solo una forma de

creación lingüista. Todo lo que teje cualquier

mensaje, en el sentido amplio, que importa un

estímulo en el lector, es literatura. Es decir,

literatura es la formulación de un lenguaje. Por

este camino transitan las vanguardias y muchas

academias. En la otra vereda están quienes niegan de

plano esta idea. Sostienen que la literatura es una

compulsión vital, inevitable para el poeta o el

escritor.

Por mi parte, debo reconocer que, cuando escribo,

literatura es aquella segunda definición. Pero

cuando divago, cuando elucubro, cuando mastico y

trago lo escrito, al leerlo, ya sea propio o ajeno,

la balanza se me carga a la primera. De algún modo

comienzo a medir, a pesar, a analizar estructuras,

formas y más, para mejor juzgar. Descubro al fin que

en literatura, como quizás en todo quehacer humano,

se presenta el dilema de la teoría y la praxis. Para

escribir El Castillo, Franz Kafka escribió

El Castillo. ¡Así de estúpido! ¿No? Solo hubo

una idea central: el mito de la autoridad política;

del poder de gobierno, en contrapunto con la vida de

todos, de todos los días. Desde ese nudo central se

va construyendo la novela a base de la vida misma.

No hay teoría sobre cómo decir, ni sobre reglas

lingüísticas, o relativas al canon de la academia en

su construcción, sino solo libertad; libertad de

escribir, de exponer, de representar.

|

|

|

|

|

|

| |

Portada de «El castillo», una impresionante novela gráfica inspirada en la obra homónima de Franz Kafka, con guion del escritor, dramaturgo, director de radio y traductor de origen norteamericano David Zane Mairowitz y el dibujante, compositor e ilustrador checo Jaromír 99. La obra ha sido traducido al español por por Carlos Mayor y fue publicada por NordicaComics, Madrid, en 2014. |

|

|

|

No obstante, salta la pregunta, que lleva de vuelta

a la vieja discusión: ¿Por qué Kafka escribió El

Castillo? ¿Y qué hay tras el agrimensor? ¿Qué o

quiénes son sus dos pertinaces ayudantes? Y yendo

más a fondo: el estilo peculiar de Kafka, que nunca

se aleja de la frontera de lo absurdo, aunque real,

¿es un recurso muy bien manejado? o ¿es una pulsión

inevitable del autor? Por esta vía volvemos a la

teoría y a la praxis en la teoría: ¿Debe la

literatura empujar al lector a desarmar la obra

literaria, como quien desarma una maquinaria para

comprenderla? ¿Es válido leer desde la razón en

blanco, sin análisis, dejándose influir por el

sentir de la lectura? Entre la postura analítica y

la del dejarse ir de la lectura, hay dos obras

diferentes, cuando menos. Pero entre el supuesto del

autor que escribe, solo privado de su pudor y el que

se supone que escribe desde la compleja teoría de la

academia que obliga a estructurar, a normalizar

según cánones precisos, o a seguir ciertas rutas a

las que empuja el sentido de los tiempos decantados

en la sociedad en la que se escribe y para la que se

escribe, respetando reglas y compromisos, también

habrá dos visiones distintas, al menos, de una misma

obra. Así, entonces, dada una pieza de literatura y

su autor, en cada lectura de un lector diferente, se

tendría, cuando menos, cuatro obras atadas a las

diferentes disposiciones del autor y del lector. O

nueve si suponemos que la visión del autor sobre su

eventual lector, para quien escribe, no es el lector

propiamente tal; ni el autor en sí tampoco es la

visión que el lector llegaría a formarse del autor.

Imagino que por la disquisición anterior podría

llegar a estructuras de análisis literario

complejísimas, que van mucho más allá de lo

literario, aun cuando nazca de ello, respecto a cómo

mirar este arte, cuáles serían los puntos de vista

válidos y cuáles no. Un elemento que surgiría de

inmediato, multiplicando la visión, es la posición

temporal. Imagino, por ejemplo, un lector del

Quijote idéntico a mí mismo en todo, excepto en

que él esté inmerso en la sociedad del mil

seiscientos treinta y no en la de dos mil doce. Sin

duda alguna su lectura, si la hiciera bajo las

mismas disposiciones que yo mismo tengo hoy, leería

otro Quijote diferente, siendo en todo igual.

Parecería que digo algo absurdo, pero, al menos,

Borges estaría conmigo, y quien no lo crea, que lea

a su Pierre Menard, autor del Quijote. En

fin, imagino que aquel lector más o menos

contemporáneo de Cervantes, leería su Quijote

en Madrid y no en Santiago de Chile. No hay duda de

que un madrileño del mil seiscientos es del todo

diferente y tiene un análisis diferente a un chileno

del dos mil. Si unimos y combinamos todos estos

factores, de suyo simples, lejanos de la sutil

academia, cuyos parámetros y protocolos han de ser

inconmensurablemente más multivariados que los

expuestos en este artículo rápido; podría asegurar

que a vuelo de pájaro tendríamos varios cientos de

Quijotes en el mismo Quijote y decenas

de Pierre Menard de Borges en su único

Pierre Menard, y lo mismo en El Castillo

de Kafka o en el Crimen y Castigo de

Dostoievski y en Guerra y Paz de Tolstoi,

también infinidad de Rayuelas de Cortázar;

muchas, muchas más que las que el mismo autor quiso

imaginar desde el orden en que su Rayuela se

leyera.

|

|

|

|

|

|

| |

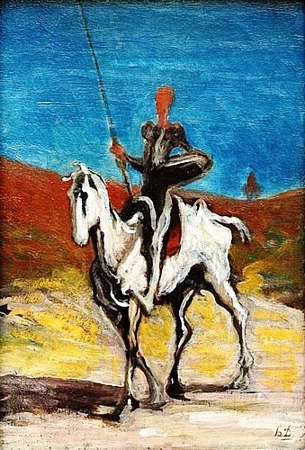

«Don Quichotte», de Honoré Daumier. Pintado hacia 1868, es un óleo sobre lienzo con 52 cm × 32,6 cm de tamaño, que se encuentra en la Neue Pinakothek de Múnich, Alemania. |

|

|

|

Así, por lo tanto, ¿tendrá más validez, la teoría,

sobre una pieza literaria, que la simple opinión,

llana, que considera que la literatura no es más que

la expresión de la vida misma? Los hermanos

Karamazov de Dostoievski puede ser leída con la

mente abierta y desprejuiciada. En ese contexto no

es más que un drama en una familia destrozada por la

avaricia del padre y la ambición del hijo, cuando

ambos se encaprichan con la misma mujer. ¿Dimitri

asesina a Fiódor? ¿Fue el criado Smerdiakov? ¿Qué

papel jugó en esa muerte el intelectual Iván y el

buen Aliosha? Todos son elementos de un drama que

apasiona, pero si después de leer la novela, o bien

si antes de leerla, leo el prólogo del autor,

cuestión que muy pocos hacen, posiblemente el foco

se aguce en otros puntos diferentes a los que

parecen atrapar la lectura abierta: Esta novela,

dice Dostoievski, es solo una primera parte de una

historia mayor. El héroe de toda la historia que

comienza con Los Hermanos Karamazov es Alexéi

Karamazov, y esta novela tiene el fin de introducir

a los personajes, ponerlos en contexto social, en el

ambiente del escenario, para, en una segunda parte,

desarrollar la idea definitiva estructurada solo en

la mente del autor, que murió antes de completar sus

planes: Nunca llegó a escribir la parte culminante

de su idea. ¿Tenía Dostoievski, en ese plan, un afán

teórico, de demostrar que la literatura es una

construcción lingüística, un mecanismo de relojería

verbal? Creo que no. No obstante, para creerlo,

¿debo sentarme a la mesa de la tertulia literaria o

a la del laboratorio académico? Sin duda alguna, la

primera es la mesa del que disfruta la lectura, la

del que concluye que el autor construye un modelo de

la sociedad rusa, en miniatura, donde el padre es la

clase dominante y rica, que despoja al pueblo que

aspira a convertirse en despojador. Iván, en tanto

es la clase intelectual, que tiene soluciones de

escritorio y teoría, pero que jamás actúa, nunca

está en la lucha, sino que permanece en las ideas,

incluso hasta el delirio. Aliosha es la fuerza moral

y Mitia el despojado, el abusado, que, además, es

incapaz de manejar su propia suerte. Todo esto es

posible de concluir, pero nada se puede demostrar.

Quizás germine en un artículo, en un ensayo, pero

nunca en una teoría. Esta se teje en los altos

círculos académicos, donde se colecciona fórmulas,

se cataloga recursos, se nomina y crea conceptos que

se jerarquiza y engrana, hasta el punto de demostrar

—y no sé si tienen razón— que la novela es el

resultado de una construcción de precisión, donde

cada pieza calza con un cuidadoso plan, no para que

el lector disfrute del placer de leer y del desafío

de comprender una exposición atada al texto, que, en

este caso, podría ser la advertencia a la sociedad

rusa de su viaje sutil hacia la que luego fue la

caída en la revolución de octubre. No. El plan

habría de reflejar una forma de comunicar, es decir,

la máquina de entregar el mensaje y no el mensaje

entregado. Este no tendría tanta importancia como la

forma estructural de hacerlo. Siempre, cuando pienso

en estas cosas, recuerdo a Dino Buzzati y su cuento

de Los Siete mensajeros. Este relato, que

fascinó a Ernesto Sabato, quizás por el misterio de

su estructura que parece hecha para un hombre de

aguda razón científica, de intensa reflexión, como

él, deja al final una rara sensación en la que uno

no sabe si es más bello el relato formal o lo que el

relato propone. Entrando por esta vía me encuentro

con el paradigma del automóvil. Este nace como una

manera de reemplazar utilitariamente al coche de

caballos. Lo que importaba era su función. Hoy en

día, gran parte del encanto del automóvil no está

ahí, sino en su estética. De este modo resulta que

es más bella la máquina que su producto y que se

construye la máquina para sí misma y no para su

objetivo. Me recuerda a un ingeniero mecánico

—¿quizás loco?— que abandonó el diseño por la

estética de su maquinaria. Construía artefactos,

aparatos, completamente inútiles: Sus giros eran

estéticos, su operación sorpresiva, pero no tenían

utilidad ninguna. Demás está decir que al final hizo

más fortuna con esta artesanía que con la ingeniería

mecánica.

|

|

|

|

|

|

| |

Cartel publicitario de la película «Los hermanos Karamazov», drama de ambiente decimonónico rodado en 1958 por el director Richard Brooks, sobre un guion de Richard Brooks, Julius J. Epstein y Philip G. Epstein, basado en novela homónima de Fiódor Dostoievski, con música de Bronislau Kaper y fotografía de John Alton. En su reparto figuran Yull Brynner, Maria Schell, Claire Bloom y Lee J. Cobb, entre otros. La película fue producida por MGM y, entre otros reconocimientos, fue nominada al Óscar: Mejor actor de reparto (Lee J. Cobb). |

|

|

|

Después de mucho girar en torno a estas ideas, que

de manera alguna dilucidan el problema de si la

literatura se justifica en sí misma como una entidad

del lenguaje o si es un vehículo que produce arte

eventual y su valor es aquella producción y no otra

cosa, y después de, para esto, buscar en autores más

bien clásicos que me den argumentos para una postura

tradicional y conservadora, me encuentro con Los

Buddenbrok y La montaña mágica de Thomas

Mann; en esta última, por ejemplo, recuerdo como un

momento gozoso de la lectura la escena del discurso

de Mynheer Peeperkorn en la cascada, donde

posiblemente, antes de suicidarse, se despide de

todos y quizás haya intentado exponer sus razones,

pero nadie le oye, ni siquiera el lector, debido al

intenso ruido de la caída del agua. Esta escena,

como tal, como máquina de trazar un significado, es

infinitamente más bella, a mi entender, que el

significado mismo de la incomunicación, incluso

literaria, que expone y expresa Mann a través de su

personaje y la escena en cuestión. Si a algún lector

de Thomas le pasó desapercibida, le aconsejo releer

el fragmento con atención, pensando en el

significado de Peeperkorn en la trama y su contraste

con la dialéctica de Naphta y Setembrini. Más acá

del gozo estético, volviendo al frío análisis,

encuentro con frecuencia que mis argumentos en favor

de la literatura por el relato o por la vida misma

se dan una vuelta sobre sí mismos para mostrar a

cada autor selecto como un amante de la estética de

la máquina literaria, incluso cuando no renuncian al

producto de ella. Así queda revelado en este ejemplo

de Thomas Mann.

|

|

|

|

|

|

| |

Davos, localidad situada en el Cantón de los Grisones (Suiza), donde Thomas Mann localiza el escenario de su novela, «La montaña mágica». Su protagonista, Hans Castorp, viaja desde Hamburgo hasta allí arriba para pasar tres semanas de vacaciones con un primo suyo que está allí ingresado. Pero, lo que en un principio suponía que iba a ser una estancia corta, se convierte en una estancia de siete años, debido a una hipotética complicación en su salud. |

|

|

|

En el límite de esta situación encuentro a mi amigo

Joyce, que me recuerda a aquel ingeniero loco que

disfrutaba de construir sus máquinas inútiles, no

por demostrar que lo inútil tenía belleza, sino

porque solo le interesaba la belleza, sin detenerse

en su utilidad. Tal vez así haya construido Joyce su

Ulises, que a veces parece una suma de piezas

de experimentos, pero casi todos bellos, como me

dijo alguien: «Es como un tapiz hindú: lleno de

preciosas filigranas todas diferentes».

Entonces, la literatura ¿es el resultado de una

compulsión incontenible por expresar algo, o es el

resultado del intenso pensamiento, trabajado con

esfuerzo sobre un conjunto de reglas y recursos,

donde aquel algo expresado es casi innecesario,

aunque ineludible tan solo? Tal vez este dilema,

cada vez más presente, haya empujado a tantos

autores actuales a escribir tanta novela absurda de

detectives o de misterios, de investigadores

literarios de crímenes y sucesos y más. Es que la

novela de detectives es literariamente lo más

parecido a un reloj. Al menos, cuando el autor es

inteligente y sabe construir un artefacto. Cuando

fracasa, no se parece al reloj y muchas veces, tal

vez demasiadas, tampoco a la bella máquina inútil,

sino solo a un estrafalario fracaso.

|

|

|

|

|

|

| |

Entonces, la literatura ¿es el resultado de una compulsión incontenible por expresar algo, o es el resultado del intenso pensamiento, trabajado con esfuerzo sobre un conjunto de reglas y recursos, donde aquel algo expresado es casi innecesario, aunque ineludible tan solo? |

|

|

|

Al final, la única conclusión cierta, que me atrevo

a aventurar, es que el resultado literario solo es

arte cuando el autor es inteligente y aplica este

recurso con el afán de dialogar con su lector, y

solo si lo consigue, sobre alguna propuesta que de

algún modo u otro logre una transformación en él,

aunque solo sea la de interesarlo en cierta

reflexión. Sin esta médula central, la literatura no

es más que la frase al pie de una imagen que vende

un producto, o que el anuncio de neón, o que el

programa del candidato. La literatura debe lograr

que el lector juzgue por qué compra el producto, por

qué el anuncio de neón convence más que otro de

lata, y también debe mostrar cómo leer, por fin, el

discurso político para ejercer sobre él un juicio

libre y amplio. De no ser así, la literatura es solo

un ejercicio esteticista, en el mejor de los casos,

que ya no me calentaría el ánimo. Es que quizás la

literatura sea el arte del pensamiento. Solo eso. |