|

SILVIA MAZAR NACIÓ el 2 de abril de 1937 en

Buenos Aires, Argentina, ciudad en la que

reside. Técnica en Fonoaudiología por la

Universidad de Buenos Aires en 1957, ha

colaborado, entre otros medios gráficos, con

el diario argentino La Capital, de

Rosario, Santa Fe, y en las revistas La

Espada Rota, de Venezuela y Norte,

de México. En 1982 inicia una etapa de

colaboraciones con diversas antologías de

poesía y de narrativa, como Hojas nuevas,

Cuentos encogidos (I y II),

Antología del taller literario de la Casa de

la Poesía (I y II), Rojas de

vergüenza, Antología del empedrado (I

y II), La poesía entra en casa,

El amor en todas sus formas, entre

otras. En 1987, obtuvo el Primer Premio del

Concurso de Microrrelatos organizado por la

revista Puro Cuento. Es autora

también de los poemarios Amuletos

(Ediciones Filofalsía, 1989), Otras son

de arena (Libretas del Rojas, 1990) y el

volumen de narrativa breve Cuentos del

loco amor (2008).

|

|

|

|

|

|

| |

Silvia Mazar (Bueno Aires,

1937), la entrevistada. |

|

|

|

Rolando Revagliatti.— Naciste en un barrio ubicado, más o menos,

en el centro geográfico de nuestra ciudad.

Silvia Mazar.—

Tal cual. En Caballito. Residíamos en una

bellísima casa que había construido mi

padre, arquitecto, en un refinado estilo

art déco. En su enorme jardín, yo

desplegaba toda mi imaginación de niña

solitaria. Allí observaba, además de las

plantas, a las hormigas, el accionar de los

insectos, y los relacionaba con la conducta

de los adultos y las similitudes en algunas

de sus reacciones. Me encantaba leer los

cuentos clásicos y mirar mil veces los

libros de pintura de papá: conocía detalle

por detalle cada cuadro de Goya. A mis nueve

años, vendida esa casa, nos mudamos a un

departamento en el barrio Recoleta. Allí, mi

trascurrir se tornó aún más solitario,

extrañaba el jardín. Aunque era un piso

enorme, no tenía recovecos donde esconderme.

Me marcó profundamente ser hija de un

matrimonio mixto: mamá era católica y papá

judío. Yo era la única nena del grado que no

iba a misa y no había tomado la comunión,

comportamiento inusual, residiendo en un

barrio de clase alta y en los años cuarenta.

Antes de terminar la escuela primaria,

empecé a escribir poemas y pequeñas

historias, que guardaba en libretas y

anotadores.

Llegaron después los estudios secundarios,

en el Liceo de Señoritas, N.º 1. Allí

aterricé sin conocer a nadie y bastante

perdida. Algo hubo de ver en mí desde el

primer día un grupo de tres chicas,

compañeras de la primaria, cuando me

sentaron con ellas y me aceptaron como una

amiga más. Una era —notable poeta luego—

Susana Thénon. Siempre juntas las cuatro,

divirtiéndonos en nuestras diferencias y

estudiando poco. En el Liceo había muchas

chicas judías, se separaban las materias

Moral y Religión. La madre de Susana era

judía y su padre católico. Tuvimos gran

afinidad, porque escribíamos poesía y, sobre

todo, por el sentido del humor disparatado,

paródico y burlón con el que satirizábamos

el universo escolar; ella poniendo el cuerpo

y todo su histrionismo; yo, en cambio,

discreta y de bajo perfil. Y así seguimos

hasta que falleció —recordarás— en 1991.

R.R.—

Discreta y de bajo perfil, aunque

escribiendo.

S.M.—

De un modo más dramático, más comprometido.

Y al tiempo que llegó mi primer novio, que

luego sería el primer marido. Tuve una

actuación muy breve en mi profesión:

abandoné a los veintitrés años para

dedicarme a mi primer bebé. Profesión la mía

que, aunque no me diera cuenta, también

estaba ligada a la palabra. Tuve dos hijos

más, el primer divorcio, un segundo marido,

la muerte de mis padres y la literatura

siempre cobijándome, amparándome, dando a mi

existencia el sentido poético del que

carecía. En marzo de 1982 empezó todo: en

serio, de verdad. Me inscribo en mi primer

taller literario con Jorge Hacker, director

de teatro y traductor. Él supo revelarme. A

finales de año organicé una publicación con

los textos producidos por el grupo. Hacker

confió tanto en mí que me propuso participar

en una muestra suya encarnando a Yerma en

una escena del drama homónimo de Federico

García Lorca. Con esta representación, mi

entusiasmo creció al punto de inscribirme en

1983 en la escuela del uruguayo Villanueva

Cosse, pero… no era lo mío: fracaso total.

No obstante, el profesor que tuve, Néstor

Romero (sí, el director de la pieza teatral

de Harold Pinter en la que vos debutaste

como actor), quien advirtió que yo tenía

aptitudes para armar los textos de las

improvisaciones y ahí me fui afirmando.

Llegó la democracia, y esas enormes puertas

que se abrieron para el país también se

abrieron para mí. El Centro Cultural General

San Martín promovió cursos y talleres por

doquier y mi vida dio una vuelta de 180

grados. Accedí a la felicidad. Estudié con

Silvia Plager, Rodolfo Alonso, Orfilia

Polemann, Elsa Osorio, Ignacio Xurxo, Jorge

Santiago Perednik y Roberto Cignoni. Con

estos dos últimos poetas y ensayistas, pasé

luego al Centro Cultural Ricardo Rojas, en

donde estuve rodeada de poesía escrita y

vivida durante más de una década. Son más de

treinta años, formando parte de grupos de

estudio, de creación, de aprendizaje; si

tuviera que elegir uno en el que me haya

sentido más feliz, sería sin dudarlo el de

Roberto Cignoni; he conocido pocas personas

con la calidad humana que él irradia, y como

poeta y maestro, acompaña suavemente a los

que se acercan a él. Lo conocí en el CCGSM

haciendo una suplencia en el taller de

Perednik. Durante los meses que duró la

suplencia, consolidamos una amistad profunda

y divertida, la que prolongábamos en cafés y

pizzerías. Fue tan firme el lazo que

establecimos, que, junto con otros

compañeros, continuamos, al regresar

Perednik, con Roberto el taller en mi casa.

Cuando formamos el grupo “Rojas de

Vergüenza” con Norma Fumero, Gladis Márquez y

Norma Soccol, nos apoyó, estuvo cerca con su

proverbial ternura y buen humor. Hicimos una

performance, dirigida por él, en el

Centro Cultural Ricardo Rojas, que consistía

en responder con un poema improvisado a las

preguntas que nos iban formulando las

personas del público a cada una de nosotras.

Fue algo inolvidable, el mejor recuerdo que

atesoro de la gran cantidad de

presentaciones en las que intervine. Creo

también que la apertura que obtuve en mi

poesía, la libertad y el desapego a toda

forma preestablecida que adquirí se lo debo

a esa etapa de mi vida y a la profunda

reflexión. Mucho de ese espíritu tuve la

suerte de poder aplicarlo en los dieciséis

años que llevo coordinando “Gente de Lunes”,

a partir de que el director de la Casa de la

Poesía, Daniel García Helder, me lo

propusiera. Se trata de un grupo abierto que

pierde unos integrantes y se enriquece con

otros en forma constante.

|

|

|

|

|

|

| |

«Sor

Juana Inés de la Cruz me conmueve por cómo defendió su amor por la belleza del saber.» |

|

|

|

R.R.— Tenés una anécdota que has contado infinidad

de veces.

S.M.—

De los noventa. Modificó la forma de

plantarme el mundo. En una excursión a la

ciudad de La Plata, veo en el ómnibus al

narrador y periodista Ignacio Xurxo. Cuando

llegamos, me acerco a saludarlo y él

confiesa: “No sé quién sos”, pero cuando le

digo cómo me llamo, pegó un grito de alegría

y emoción. Pocas personas entendieron el

significado de esa respuesta, de esa

reacción: no recordaba mi rostro; recordaba

mi obra. Luego fuimos a almorzar y hablaba

de mí con los compañeros de excursión como

si fuéramos colegas. No volví a verlo, y él

nunca supo que esa actitud suya me dio el

espaldarazo que yo no encontraba.

R.R.—

Xurxo murió a fines de 2010, a los ochenta

años.

S.M.—

Y no es el único de mis maestros que ha

fallecido. También he tenido grandes

pérdidas de seres queridos en mi familia,

grandes ganancias de amigos, alumnos,

compañeros de la vida, y dos nietos: un

muchacho de catorce años, con el que

comparto cuentos de Osvaldo Soriano, además

de haikus y algún juego en Red. Y una

hermosa chilena de veintiséis, que reside en

Isla de Pascua. Es Licenciada en Educación

Física y campeona de fútbol femenino, a la

que un día le expresé: “No sólo sos mi nieta

amada: sos la mujer que más admiro, por tu

libertad. Sos la mujer que yo hubiera

querido ser”.

R.R.—

Susana Thénon. Te has mantenido en contacto

con ella durante cuatro décadas.

S.M.—

Como yo me casé muy joven, pasamos a vernos

poco: de vez en cuando, en casa de alguna

amiga, alejadas ambas de aquella complicidad

inicial. Fue a comienzos de 1979, con motivo

de celebrar los veinticinco años de

egresadas, cuando organicé un encuentro con

las compañeras de estudios; la llamé por

teléfono a su casa de siempre y hablamos más

de una hora, como si nos hubiéramos visto el

día anterior. Desde ese momento, no nos

separamos más. Se hizo amiga de mi segundo

marido, trató a mis hijos, ya adolescentes,

y leíamos juntas, con frecuencia, nuestros

poemas. No sólo he admirado su obra poética,

de una fuerza, una profundidad y una osadía

únicas: también su obra fotográfica, en la

que se alternaban el humor desopilante con

la sutil delicadeza de las imágenes.

R.R.—

Llama la atención que tus dos poemarios

hayan aparecido hace más de veinticinco

años.

S.M.—

Amuletos es fruto del entusiasmo.

Daniel Rubén Mourelle había publicado poemas

míos en su revista Clepsidra. Ya

llevaba muchos años escribiendo, contaba con

la aprobación de los amigos y pensé que era

el momento. El libro, quizá, es algo

caótico; yo no sabía muy bien que era

preciso sostener una coherencia temática.

Eso me lo hizo notar Jorge Santiago Perednik

en una charla que mantuvimos después de

publicado. Aduje que no se lo había dado a

leer para no ponerlo en el compromiso de no

cobrarme, a lo que me respondió que él me

hubiera cobrado sin problemas y el poemario

habría quedado mejor. Otras son de arena

se lo pasé antes de entregarlo a la imprenta

de la Universidad de Buenos Aires. Lo leyó,

“sin cargo”, lo aprobó y así fue editado.

¿Si hay diferencias notables entre ambos? No

lo sé, no las advierto. Lo que sí sé es que

publicar no es mi anhelo. Tengo un libro

listo, corregido, numerado, muy querido: son

cincuenta poemas y su título es Hilos de

entonces”. No lo publicaré. Me da

infinidad de alegrías cada vez que los leo

en encuentros, en ciclos a los que me

invitan, en programas de radio. Eso es más

que suficiente.

|

|

|

|

|

|

| |

José me desafió a que escribiera

un cuento que se titulara «Las

tiendas». Lo escribí de una sentada. Lo

mandé al concurso. Eso fue en el

mes de diciembre; a fines de

enero, me llegó una carta de la

redacción: había obtenido el

primer premio. Me felicitaban,

me llenaban de elogios y me

decían que había ganado $ 25. |

|

|

|

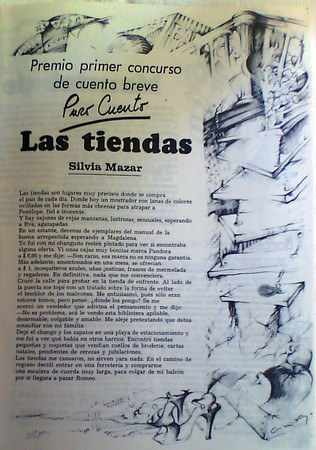

R.R.—

A casi seis lustros de aquel primer premio

que te concediera la prestigiosa revista que

dirigiera Mempo Giardinelli, podrías evocar

algo del concurso de “Puro Cuento”.

S.M.—

Cuando estaba realizando talleres literarios

en el CCGSM, me enteré de que se abría un

concurso en esa revista. Yo era muy amiga de

dos compañeros del taller de Silvia Plager:

Alejandro Manrique (alias Paco) y José

Losada: éramos inseparables. Una tarde, en

un café de la avenida 9 de Julio, tras haber

estado observando las grandes tiendas de los

alrededores, José me desafió a que

escribiera un cuento que se titulara Las

tiendas. Cuando llegué a casa, lo

escribí de una sentada. A los pocos días, lo

mandé al concurso. Eso fue en el mes de

diciembre; a fines de enero, me llegó una

carta de la redacción, comunicándome que

había obtenido el primer premio. Me

felicitaban, me llenaban de elogios y me

decían que había ganado $ 25. El cuento se

publicaría en el número de marzo. Yo, como

siempre, exageradamente discreta, llamé a la

redacción el primero de marzo. La persona

que atendió el teléfono pegó un grito:

“¡Mempo, por fin apareció la mujer que ganó

el premio!”. Creían que yo no existía...

Fue muy emocionante; con los $ 25 me compré

un chal para envolverme en mi gloria y

todavía lo uso. Además de publicar mi texto

en la revista, lo leyeron por radio en el

programa del poeta Horacio Salas, y unos

chicos guitarristas le pusieron música y lo

interpretaron en el mítico bar Oliverio.

|

|

|

|

|

|

| |

«La

persona que atendió el teléfono

pegó un grito: “¡Mempo, por fin

apareció la mujer que ganó el

premio!”. Creían que yo no

existía...». |

|

|

|

R.R.—

Sigamos con tu narrativa.

S.M.—

Tengo cerca de setenta cuentos inéditos que

me gustan y que me dio placer escribir, y

una nouvelle, La mitad de arriba,

cuya protagonista se llama Mechita Cohen y

es mi alter ego, aunque absolutamente

ficcionado. La leyó una sola persona: Oscar

Tacca. Él me alentó a publicarlo, pero no,

como diría Idea Vilariño:

«Ya

no».

R.R.—

Con el escritor Oscar Tacca, creo, estuviste

casada.

S.M.—

No en la forma tradicional. En la primavera

de 2001 me inscribí en un taller de

expresión corporal. En una oportunidad, a mi

lado se sentó un señor de voz pausada y ojos

grises; nos tocó efectuar juntos todos los

ejercicios. A la salida reveló que no tenía

ninguna intención de hacer esa actividad,

pero, como en un folleto de propaganda

invitaban a “concurrir con ropa cómoda” para

una clase sin cargo, entró sin inscribirse.

Era Oscar Tacca. A partir de entonces,

fuimos, por muchos años, una feliz pareja de

personas mayores. Ambos veníamos de dos

matrimonios anteriores, nunca se nos ocurrió

casarnos, pero compartíamos la mitad de los

días de la semana en su casa. A Oscar le

habían concedido el Premio Nacional de

Ensayo por su obra Las voces de la novela,

fue profesor de Teoría Literaria y luego

decano de la Universidad Nacional del

Nordeste, y miembro de número de la Academia

Argentina de Letras. Su prosa es notable. En

2008, leyó una cantidad de relatos míos y,

juntos, seleccionamos veintitrés, los que

conforman Cuentos del loco amor, para

publicarlos a pedido suyo. Acepté con la

condición de que él socializara una añosa

novela inédita que yo había disfrutado: así

se hizo. Con el título de Crónica de

Santibana fue impresa, luciendo en su

primera página la conmovedora dedicatoria de

A Silvia.

R.R.—

¿Cómo encarás la corrección de textos?

S.M.—

En narrativa, procuro que el texto tenga

fluidez, que vaya deslizándose junto a lo

que cuenta con suavidad y con firmeza;

privilegio el “cómo se dice” sobre el “qué

se dice”. En poesía, es diferente porque el

poema surge de un lugar del cuerpo que

desconocemos, entonces lo dejo que viva por

sí mismo; allí, la corrección es meramente

estética, que no sobre ni falte nada y que

la disposición de los versos también hable.

Cuando corrijo a mis alumnos, es complicado,

pues hay que llevarlos de la mano por un

camino que sólo ellos conocen, hacerles ver

con objetividad lo que es perfectible, pero

sin alterar la propia voz.

R.R.—

¿Qué es lo que más apreciás en un narrador y

qué en un poeta?

S.M.—

En un narrador, el buen momento que me hace

pasar por medio de una trama inquietante o

de un humor sutil. En un poeta, en cambio,

la emoción, la sinceridad, el despojamiento

y el que no trate de seducirme con malas

artes.

R.R.—

¿Has escrito poemas o cuentos inspirados en

anécdotas que otros te contaran?

S.M.—

No, nunca; con mi imaginación y todo lo

visto y vivido, me alcanza. Considero que

los relatos no surgen de una anécdota, sino

de la piel estremecida en un momento que, en

mi caso, es mucho más rico imaginarla.

R.R.—

Cito a Arnaldo Calveyra: “Cosas que me

pasaron durante la infancia me están

sucediendo recién ahora.” ¿Dirías que te han

pasado durante la infancia cosas que te

estén sucediendo recién ahora...?

S.M.—

Lo que yo diría sin dudarlo es que me

suceden ahora las cosas que hubiera querido

que me sucedieran en la infancia, como jugar

con otros, tener amigos afines, compartir

momentos de risa, de canto, de no temer, de

gozar con frescura de ciertas instancias.

|

|

|

|

|

|

| |

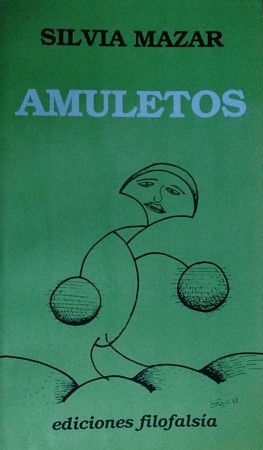

«Amuletos», Ediciones Filofalsia,

Buenos Aires, 1989. |

|

|

|

R.R.—

Animales legendarios: ¿centauro, minotauro,

unicornio, ave Fénix o esfinge?

S.M.—

El ave Fénix, siempre; incluso es el mote

que me han puesto varias personas que

conocen mi vida. Me niego al golpe bajo,

pero sé de qué estoy hablando: por eso, el

ave que, calcinada, vuelve a renacer con un

plumaje nuevo.

R.R.—

El escritor argentino Héctor Germán

Oesterheld, a sus microficciones las

denominaba simplemente “supercortos”. A las

tuyas, Silvia, ¿cómo las denominás? ¿Qué

microficcionista está en lo más alto de tu

podio?

S.M.—

Se las llama microficciones, minirrelatos,

no sé, para mí es el formato casi ideal y lo

practico desde mucho antes de que se pusiera

“de moda”, por intuición o porque soy de

aliento corto. Shakespeare dice: “La

brevedad es el alma del ingenio”. Bueno,

vuelvo, yo los llamo textos breves, porque

no siempre relatan algo y también pueden

ficcionar una realidad. El texto breve tiene

el encanto de la pincelada. Hace varios años

se me ocurrió reunir una serie de textos

brevísimos bajo el título de Escritos

para ojo izquierdo. Se la mostré a

Perednik y le gustó mucho, incluso me instó

a que la publicara. Ahí está, en una de las

decenas de carpetas que guardo. Comparto con

vos y los lectores el más breve de todos,

con hechura de diálogo teatral:

Niño: —¿A qué jugamos?

Niña: —A nada.

Niño: —Entonces preparo todo.

Muchos son los autores que, en algún

momento, han incursionado en el género. Mi

podio estaría encabezado por el guatemalteco

Augusto Monterroso.

R.R.—

¿Has fantaseado alguna vez con la

organización de un café literario? ¿Qué

aspectos mejorarías?

S.M.—

No, no me interesó nunca. Incluso en dos

oportunidades me ofrecieron coordinar en

conjunto. A los cafés literarios que he

asistido y a los que sigo asistiendo, muy

pocos hoy, les mejoraría el tema del

micrófono abierto; hay poco rigor en la

extensión de lo que se lee y eso los torna

aburridos. Los encuentros con sólo

escritores invitados son más llevaderos,

cuidando el nivel de los convocados. Agregar

música siempre es atractivo y matiza.

R.R.—

¿Temas musicales maravillosos y temas

musicales que detestás? ¿Libros que valorás

pero que no te hayan entusiasmado?

S.M.—

La música es para mí insoslayable. El

Concierto N.º 1 para piano y orquesta de

Tchaikovski lo escucho con la misma emoción

desde los seis años. Luego, mis preferencias

van por Joan Manuel Serrat, el gran Astor

Piazzola, Chico Buarque, Ney Matogrosso, las

sonatas de Beethoven, más de un bolero,

Frank Sinatra, la Sinfonía inconclusa de

Franz Schubert, el Chango Spasiuk, Charles

Aznavour, los Beatles...

No llego a detestar ninguna música; lo que

no me gusta es el rock pesado —creo que se

llama heavy metal—; esa música no.

Lo de los libros es difícil, porque, cuando

alguno no me atrapa, lo dejo y no me da

tiempo a efectuar una valoración; casi

siempre se trata de una novela. Lo que sí

admito es que Jorge Luis Borges —quién se

atrevería a discutirlo— en varios de sus

cuentos no logra engancharme.

|

|

|

|

|

|

| |

«No llego a detestar ninguna música; lo que

no me gusta es el rock pesado —creo que se

llama heavy metal—; esa música no». |

|

|

|

R.R.—

¿Cuáles son tus géneros y autores favoritos?

S.M.—

Mi géneros favoritos siempre han sido el

cuento y la poesía. Aunque, con lo que voy a

decir, pareciera contradecirme: leí los

siete tomos de En busca del tiempo

perdido y, desde hace ocho años, integro

un grupo de lectura —nos reunimos una vez

por mes— de Marcel Proust. Pero Proust no es

clasificable: es el ser humano, es la vida,

es todo. Uno puede releerlo y siempre le

estará diciendo algo nuevo; me produce una

sensación que va más allá de la literatura.

Proust, para mí, es como entrar en una

habitación, cerrar la puerta y quedar a

solas con él.

Siguiendo con los autores, yo soy muy de

releer, me enamoro de ellos y los sigo a

través de los años. Mis preferidos son el

uruguayo Felisberto Hernández, Julio

Cortázar, Clarice Lispector, el gran John

Cheever, al que vuelvo y vuelvo, lo mismo

que a Dublineses, de James Joyce.

Con los poetas me pasa lo mismo: Federico

García Lorca es el más grande; Raúl González

Tuñón, Juan Gelman, Olga Orozco, e. e.

cummings, Marosa di Giorgio, sólo por citar

los más entrañables.

R.R.—

¿Qué es lo que principalmente te

escandaliza? ¿Sobre cuál “personaje

inolvidable” escribirías?

S.M.—

Me escandaliza el mal gusto. La falta de

discreción. El creerse superior. El no

respetar las propias limitaciones. Esto me

hace sonrojar verdaderamente.

Nunca se me hubiera ocurrido escribir sobre

un personaje que admire. Para eso se

necesita una capacidad que yo no tengo. Mi

personaje “inolvidable” es Sor Juana Inés de

la Cruz. Sé de ella, por ejemplo, a través

de la película Yo, la peor de todas,

dirigida por María Luisa Bemberg, basada en

el ensayo Sor Juana o las trampas de la

fe, de Octavio Paz; me conmueve, sobre

todo, por su libertad, conseguida aun a

costa de su paradójica pérdida, y por cómo

defendió su amor por la belleza del saber.

Si se me ocurriera escribir sobre ella, cosa

más que dudosa, elegiría narrar un día

entero de su vida desde los ojos de

—¿quizá?— la persona que limpia su

habitación.

|

|

|

|

|

|

| |

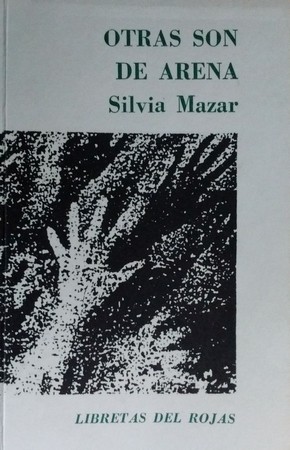

«Otras Son de Arena», Libretas

del Rojas, Buenos Aires, 1990. |

|

|

|

*

* *

Silvia Mazar ha seleccionado

estos poemas de su autoría

para acompañar la entrevista:

Los ojos (glaucos diría mi madre)

serán heredados de abuelos y los pasaremos

como bolitas a otros hijos de hijos que

encontrarán este poema en este cuaderno

un día

Estaremos ahí, en cajones de cómodas, en

cajones de cedro bajo la tierra húmeda

Habremos dejado un dibujo junto al anotador

del teléfono que nos diera alguna noticia

habrá rombos cruzados con trapecios (porque

nos gustaba la geometría, pero sólo en estos

casos)

Nuestro aire suspirado será el aire de los

otros

el quejido suave del suspiro

nos lo habremos llevado

(Del poemario Otras Son de Arena.)

Hay algo dentro mío sin terminar

que levanta unas lágrimas marrones

cuando la risa

me deja descalza frente a la ventana

Hay unos apuntes sin ordenar que

bajan los aleros de aquella casa

hasta el patio dormido en uvas

en canciones desarmadas

que muestran sus dientes blancos

de tal dulzura

que da miedo

por aquellos con quienes volamos distintos

cielos

y no recordamos

a pesar de sus alas

(De Otras Son de Arena.)

|

|

|

|

|

|

| |

«Me

escandaliza el mal gusto. La

falta de discreción. El creerse

superior. El no respetar las

propias limitaciones. Esto me

hace sonrojar verdaderamente». |

|

|

|

Jaula oscura de palabras

pieza de un ajedrez jugado con el diablo

sentada de este lado de la mesa

pienso

cómo mover la reina, el peón, el caballo

para no perder una vez más la partida

Quisiera irme más lejos de lo lejos

quizá eso sea morirse

no hay lejos intermedio

la vida atenaza con sus horas

sin rampa de emergencia

Bob Dylan me susurró al oído

no te afanes

hasta los pájaros están encadenados al cielo

(Inédito)

El cielo es de cerezas

en el aire se tiñeron todas

de su jugo de vida

cayeron del árbol hasta nosotros

y es de cerezas

el cuerpo tibio de la melancolía

Juntadas en las manos

como un cuenco

rojas de labios

atardecer derramado en los sentidos

Ramas cuajadas y las risas abajo

caían, se pisaban, se perdían

Hoy vuelven a mí

y casi nada importa

sólo es un cielo todo lo vivido

un cielo de cerezas

en medio de la vida

(Inédito)

|

|

|

|

|

|

| |

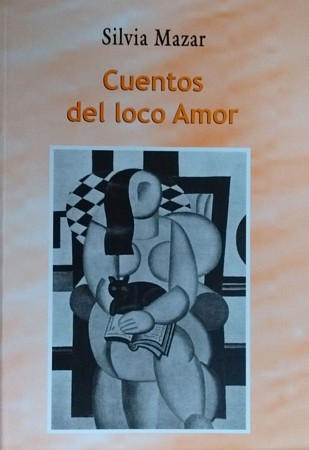

«Cuentos del Loco Amor», Edición

de la Autora, Buenos

Aires, 2008. |

|

|

|

Olas verdes como una leche ingenua

colmando la memoria

que se fija en los muslos salpicados

y se entretiene en el irse y volver

por los arpegios de todo lo perdido

Olas tiernas de caracoles

infladas en su fuerza descarnada

se arrojan y nos llevan

para después abandonarnos

La orilla ha quedado sin tiempo

el sol acompaña la música celeste

Somos un niño en presencia de la furia

(Inédito)

Animales de bostezo oscuro

pastan con su rebaño a orillas del deseo

su miel antigua me roza

desde la punta del puro pie hasta la nuca

No he presentido

he visto instantes transparentes

he bebido

ese vino que me dio algunas verdades

y me apoltrono en medio de esta noche

incandescente

con su risa tronando en al azogue

No hay dos días iguales en mis días

animales oscuros

a orillas del deseo

(Inédito)

Entrevista realizada a Silvia Mazar por

Rolando Revagliatti a través del correo

electrónico, en la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, Argentina.

|

|

|

|

|

|

| |

(De izquierda a

derecha).

Silvia Mazar junto a Rolando Revagliatti,

Estella Kallay,

Mario Kon, María Malusardi y

Simón Esain en 2004.

(Foto de Daniel Grad). |

|

|

|

|