|

COMO SE HA DICHO, mi oficio es el de

profesor, profesor de Lengua y Literatura.

También, aunque no se ha dicho, es mi

vocación, que, por cierto, ya está próxima a

culminar. Por eso, porque soy profesor,

quiero actuar aquí esta tarde ejerciendo una

cierta tarea docente. Con toda humildad,

pues no lo hago ante mi auditorio habitual,

de adolescentes, sino ante personas adultas,

seguramente con una estima y un conocimiento

y gusto especial por la poesía. A mis

jóvenes alumnos trato de enseñarles, a su

pesar con frecuencia, que todo hay que

decirlo. A ustedes no me atreveré a tanto:

tan solo aspiro a proporcionarles algunas

pistas, algunas claves, para que, cuando

lean el libro de Encarna, quizás esta misma

noche, la extracción de jugo estético y la

complacencia subsiguiente les sea lo más

fácil y lo más intensa posible.

Este librito no necesita de nadie, y menos

de nadie como yo, que lo abra a los

lectores, que lo muestre, que lo aclare, que

lo explique... No solo ya por el libro

mismo, que es una joya de resplandor

inmenso, brillante por sí misma, sino

también por la cualificación de ustedes como

amantes del verso y como lectores.

De todos modos, permítanme que haga lo

único, casi lo único, que sé hacer: ayudar

una pizca a quienes me suelen escuchar, a

que sientan, vivan, saboreen, gocen, amen la

poesía o cualquier otro tipo de texto

artístico. No sé si lo conseguiré. De lo que

sí estoy seguro es de que, al final, de todo

lo que esta tarde se hable aquí acerca y a

propósito del pequeño y gran libro Desde

la orilla, cuando por fin yo me calle,

sacaré más enseñanza de la proporcionada por

mí y me iré con el gesto agradecido.

Agradecido de que me hayan ayudado a abrir

mis ojos a nuevas luces y reflejos en el

agua del Genil, mucho más de ustedes que

mío; destellos, voces, sentimientos que yo

ni he atisbado siquiera. Me iré, ténganlo

por cierto, más que satisfecho por eso y

porque mi palabra quizás haya servido para

abrir un coloquio, una conversación

entrañable y rica sobre la poesía, a

propósito de estas 25 poesías (¡tan poco,

pero tanto!).

Con tal ánimo, y con la conformidad de

ustedes, comienzo mi exposición, que, además

de sencilla y humilde, será breve. Será “mi”

lectura” del libro.

Para mí, el librito de Encarna lo que

encierra es una historia, una historia

lírica, un relato poético. Una fácil

comprobación de lo que digo está en que la

mayor parte de los poemas son de naturaleza

narrativa, es decir, textos donde se cuenta

algo que sucede, contienen episodios, eso

sí, muy condensadamente relatados.

En esa historia hay unos personajes,

principalmente dos: la voz poética que habla

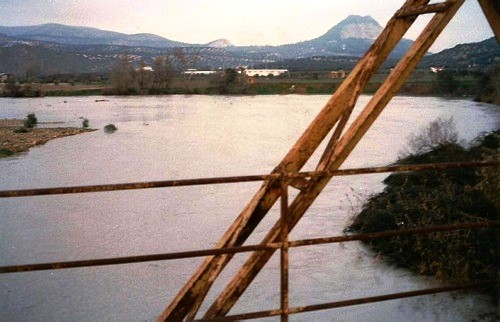

y el río, que es elemento central. Con él

habla la voz poética o bien se refiere a él.

Muy pocos poemas se centran en otras

figuras, tal como después diré. Está, como

segundo elemento, la acción, lo que ocurre

entre esos dos personajes, principalmente.

En tercer lugar, tenemos el escenario donde

se desarrollan los hechos y que no es otro

que la naturaleza, concretada en el paisaje

que rodea al río y constituye su entorno y

morada natural.

Hecha esta afirmación, que tomaré por

cierta, me serviré de tales elementos, el

escenario, los personajes, la

acción, para hablar del libro, para

hilvanar mi comentario, para dar rápida

cuenta y explicación de lo que yo he visto.

También me referiré, simultáneamente, al

lenguaje poético, poniendo de manifiesto

algunos recursos concretos que se emplean,

correspondientes a los contenidos a los que

vaya yo aludiendo. No obstante, al final

haré una recapitulación y valoración global

de todo lo referente a la vestimenta formal

del poemario.

Quede clara una cosa en relación con esto:

entiendo los recursos expresivos o retóricos

o literarios o poéticos, o como se les

quiera llamar, en el siguiente sentido: son

formas de manifestar sentimientos y

emociones, sensaciones, visiones de las

cosas absolutamente inéditas, que, por ser

muy personales, no hallan una codificación

en el lenguaje ordinario y obligan a acudir

a uno extraordinario, ese, el de los

recursos, para exteriorizarlos. Una

metáfora, por ejemplo, es una forma de

expresar lo que de otra manera no se puede

expresar. No, un adorno o perifollo

lingüístico prescindible. Lo que no obsta

para que la metáfora sea, además, una

construcción artística con valor en sí

misma, como invención expresiva.

ESCENARIO

Sin más preámbulos, empiezo. Y empiezo por

el paisaje, el paraje natural que envuelve

al río-protagonista. Como era de esperar, es

un paisaje

poético, subjetivo, estético, sentimental,

emotivamente rehecho. Está poblado de una

amplia diversidad de elementos, vivos e

inertes, vegetales y animales... Hay un

poema, el segundo, uno de los más breves del

libro, que nos da una lista de los

componentes de dicho escenario. Se titula

“Todos”:

«Viento, colmena, árbol, semilla, vuelo.

Cima, fruta, espiga, aguacero,

molino, flor,

raíz y cielo.

Brizna, estrella, surco, rueda,

camino, acequia, luna y armonía.

Por vosotros desnudo la alegría

para cantar

con todos en revuelo

la plenitud de un río y sus orillas.»

|

|

|

|

|

|

|

Tú, solo río como

entonces,

frente a mí, que

regreso

para no buscarte en

los recuerdos

ni en los caminos de

ayer nublados de

tiempo. |

|

|

|

Entre todos componen un hermosísimo lienzo,

que sirve de fondo y testigo vivo de la

historia que allí sucede. Pero también es un

arsenal de imágenes que encarnan los

sentimientos y las acciones, y sirven para

expresarlos, tal como se aprecia en los

siguientes versos, pertenecientes a uno de

los últimos poemas:

«Te escribo con gesto de ternura

y un latido de mies aventado en las eras,

y te dejo en mi carta esta flor olvidada.»

«Desde la verde espiga de la infancia

Al

surco dorado que labró el otoño.

Me llevo tu voz alzada a la esperanza

Para

cantar contigo más allá de la vida.»

«Tu voz, con universo de raíces,

y peritaje de estrella en la alameda.»

«Un latido de mies aventado en las eras,»

«...te dejo en mi carta esta flor olvidada,»

«...la verde espiga de la infancia»

«al surco dorado que labró»

«Tu voz, con universo de raíces

y peritaje de estrella en la alameda.»

La voz habla de objetos y situaciones de

gran hondura emotiva, utilizando palabras

que corresponden a elementos del paisaje.

Sus metáforas, tan sencillas como cargadas

de emoción, se basan en su visión sentida de

lo que está al derredor.

De los elementos de la naturaleza, destacan

dos, por su constante presencia y por el

papel primordial que desempeñan, como

creadores de una atmósfera sentimental y

como símbolos poéticos: la luz y el viento.

Ellos son, sin duda, los rasgos que mejor

definen el carácter del personaje que

llamamos “voz poética”, en cuanto amante del

río. En el primer poema del libro se

presenta “desnuda como el viento”. En este

otro se identifica con la luz, que proyecta

la paz y la eternidad:

«Y me dejo arrastrar para dejar de ser.

Y ser solo luz, paz absoluta.

Eternidad, un instante.»

Otra extraordinaria y sugerente metáfora:

“ser solo luz”. A lo largo del libro, la luz

es la clara luminosidad, tersa y pura, del

amanecer o, las más de las veces, la

amorosamente cálida llama de la tarde, que

se dibuja así:

«Cuando el día se va recogiendo

por la

cancela malva de la tarde

y teje la ribera

su verde celosía

de pájaros y ramas,»

En otro poema, fíjense con qué identifica,

metafóricamente, el color del atardecer:

«Y ahora que el crepúsculo lleva

en las

mejillas

el rubor encendido de una

hortelana»

La luz es también su ausencia, es decir, la

noche, poblada de estrellas, donde reina la

luna. En una ocasión se ve así la noche, de

la que nace la luna en la falda del monte, y

de la que vienen las estrellas al río para

que él las ofrezca en vaso de lirio:

«Destilará la noche en la faz de aquel cerro

el metal de la luna con su gris embeleso.

Y tú, desde tu cauce, en un lirio pequeño

me

darás a beber las estrellas del cielo.»

|

|

|

|

|

|

|

Alzadas se quedaron

tus paredes de

encaje.

En blasonadas rejas,

tu alegría de río.

Bajo esta misma luz

donde buscan los

sauces

el turbado perfume

de las dalias

azules. |

|

|

|

La calidad estética de estos versos es

inmensa, basada en metáforas y

personificaciones que transmiten visiones de

la realidad que solo se conceden a los

grandes poetas.

Por su parte, el viento, que aparece

moviendo las plantas y los seres,

acariciándolas también, es el elemento

dinámico, dentro de un panorama en donde

reina la quietud y el sosiego, paralelos al

estado de ánimo que domina todo el libro,

también contenido y mesurado. El viento

nunca es huracán, ímpetu, sino suave brisa

(“la brisa ardiente del estío”, se le

denomina) o un soplo misterioso, “arcano

viento” que se dice en estos versos, en los

que descubrimos una de las varias alusiones

explícitas a la mitología clásica que

aparecen en el libro:

«Sirinx, mecida por el viento,

A Pan conmovía con su voz plañidera.»

«Esta

tarde, tocando está de nuevo

en el arcano viento de este valle,»

Excepcionalmente, en el poema “Lágrima” se

nombra un “viento de codicia”, que troncha

un árbol de un “golpe seco”. Este poema

constituye, por otra parte, la única nota

trágica y aciaga, inquietante, dentro del

ambiente de placidez, armonía y serenidad

del lugar que se describe, que podemos

identificar con el “locus amoenus” de los

clásicos. Sin duda es el estado interior de

sosiego y calma el que en él se manifiesta y

que son la condición para el disfrute y su

objeto. Es así en todos los 25 poemas.

Hay varios componentes de este paisaje que,

en algunos poemas, cobran protagonismo y se

convierten en tema absoluto: el olmo, la

alameda, la casa, Pomona (otro ser mítico),

las adelfas, etc. Todos dan lugar a

extraordinarias poesías “de objeto”, un

tanto singulares dentro del resto y del hilo

argumental que desarrollan, tal como más

adelante veremos.

A modo de conclusión de este primer

apartado, diré que estamos ante una poesía

de la naturaleza, donde se expresa la dicha

y el gozo que produce el sentirla, el vivir

en ella, el poder mirarla, olerla, tocarla,

amarla. La naturaleza, concretada en el

paisaje que rodea al río, es en sí misma un

núcleo temático fundamental, es decir, una

fuente del sentir poético del que nace el

libro. En buena medida, este libro es poesía

de la naturaleza, hacia la cual demuestra la

autora una sensibilidad especialísima. Las

flores, los árboles, los pájaros, la luz, la

noche..., pese a ser acompañantes

cotidianos, mil veces vistos, la conmueven,

la emocionan, guían su mano y arrastran su

pluma para escribir versos que emergen del

corazón. Es un fenómeno poco frecuente poder

descubrir la belleza de lo acostumbrado, de

lo cercano y familiar. Después volveré sobre

ello.

PERSONAJES

Paso ahora al segundo elemento: los

personajes. Decíamos que eran dos los

protagonistas: la voz poética, que narra o

describe, y el río. Los demás son

secundarios. Como es una historia en primera

persona, es esa voz poética la que narra en

nombre de un ser cuya identidad se oculta.

Su interlocutor es el río en muchos poemas,

casi la mitad. En el resto, no hay un

destinatario concreto y, como suele ocurrir,

ese papel lo ocupa el lector. En la mayoría

de estos últimos, no está ausente el río,

pues, aunque no es con él con quien

conversa, sí que se habla de él. De este

modo, en una función u otra, el río siempre

se halla presente, como tema principal o

como interlocutor. Puede afirmarse, sin

lugar a duda, que el río es el tema por

excelencia del libro, dentro de la temática

general sobre la naturaleza, según decía yo

arriba. No en vano se titula Desde la

orilla. Se entiende, desde la orilla del

río.

Veamos los poemas del

primer tipo, aquellos donde la voz poética

habla con el río. Es para decirle lo que

pasó, lo que está pasando o lo que pasará

entre ellos. Los tres ciclos de

acontecimientos son de naturaleza emocional,

sentimental, y nutren otras tantas series de

poemas.

Veamos un solo ejemplo:

«En la luz generosa de otro día

vuelvo al espejo de tu cauce.»

«Me embriagué de todo bebiéndome a tu paso

el dorado silencio de las rubias espigas.»

Tendríamos que saborear, oír, mirar lo que

encierra la metáfora “el dorado silencio de

las rubias espigas”.

En los poemas del segundo tipo, o bien se

habla del río directamente o de algún otro

objeto o situación en donde tiene algo que

ver o aparece el río. Diríamos que su

proximidad o relación con él justifican

emocionalmente, poéticamente, su inclusión

junto a los anteriores. Los siguientes

versos son de los que se refieren al río:

«Sabéis que siempre amé lo que de mí se

aleja.

Lo aprendí del rumor de estas aguas

cercanas,

que, al bajar al mar, me empujaron a

quererlas,»

Hago un paréntesis para poner de relieve la

afirmación acerca de que “siempre amé lo que

de mí se aleja”. Misteriosa atracción por lo

que se va, por lo que fluye, como el río,

hacia su desaparición. Pero nos preguntamos:

¿es el amor al río lo que ha despertado el

afecto a lo que se marcha o, al revés, es

este lo que provoca el amor al río?

Dejémoslo ahí, no sin antes comprobar que,

en el fondo da lo mismo, porque vaya el

sentimiento en una dirección o en otra, lo

importante es que ha sido en él donde se ha

gestado un extraordinario libro, Desde la

orilla.

Algunos otros poemas miran hacia diferentes

elementos del paisaje, relacionados con el

río. Ya aludía antes a ellos. Comienza así

el titulado

“Casa”:

«Alzadas se quedaron tus paredes de encaje.

En blasonadas rejas, tu alegría de río.

Bajo esta misma luz donde buscan los sauces

el turbado perfume de las dalias azules.»

No puedo pasar sin poner de relieve

construcciones metafóricas como “paredes de

encaje” o, la más mágica aún, “tu alegría de

río” (esa alegría es una alegría proyectada

por la voz poética en la casa, o sea, la

casa siente la misma alegría que ella). Y,

por último, dos personificaciones y alguna

otra de carácter metonímico, de enorme valor

expresivo: la sombra de los sauces va

avanzando hacia donde están las dalias, como

aturdidas, se dice así: “buscan los sauces

el turbado perfume de las dalias azules”.

|

|

|

|

|

|

|

Absorta en tu belleza, como

cautiva hurí,

te asomas al muro de la tapia en

ruinas.

Y en el alma del río se deshoja

liviana

la pena legendaria de tu nombre. |

|

|

Volviendo a los dos personajes

protagonistas: ¿cómo se caracterizan

poéticamente uno y otro? La que venimos

llamando “voz poética” es un personaje

femenino, seguramente trasunto de la autora.

El río es el Genil, tal como se nos

explicita en varios poemas. La primera se

presenta

«...desnuda como el viento

y un jornal de palabras a ti debida.

...con la luna creciente

y un vértigo de adelfas en la boca.»

Es una mujer cargada de palabras, o sea, de

poesía, que el río ha hecho florecer en

ella. En otros poemas, se insiste en eso:

«Solitaria conmigo,

y el canto por las manos derramado,»

o bien:

«Recién abierta la flor

candeal de la palabra.»

El río es el “tú” de ella. Así lo llama, con

ese pronombre que, en su sencillez y

brevedad, tanto encierra cuando aparece en

el diálogo amoroso. Ella, por su parte, es

“yo” y toda la declinación personal o

posesiva: “me”, “mí”, “mío”, “conmigo”, etc.

El río se llama simplemente “río”, otra

palabra que en el contexto del libro se

carga de connotaciones estéticas y

sentimentales. Hay un par de versos

maravillosos en su concisión, que recogen la

escena del encuentro, donde aparecen así

nombrados:

«Tú, solo río como entonces,

frente a mí,»

que después se repite con alguna variación:

«Tú, frente a mí, solo río como entonces,»

En algunos poemas se refiere o se dirige al

río con su nombre propio: “Desde el Genil a

la casa.”, o bien “Tu voz, Genil, me trae

violonchelos de agua.”. Y en otros, se añade

y se destaca algún rasgo, siempre

subjetivamente apreciado:

«Tú, asombro imborrable a mi dolor ceñido.»

(llamo la atención sobre este verso, donde

la eterna y fascinadora comunión entre ella

y el río se manifiesta con expresión plena

de suavísima musicalidad, gracias en parte

al oportuno hipérbaton: “asombro imborrable

a mi dolor ceñido”); “vuelvo al espejo de tu

cauce”, o bien “estas aguas cercanas que al

bajar al mar me empujan a quererlas”. Y,

para terminar con este apartado, oigamos

otro sin par verso, donde se insinúa

pudorosamente (gracias al uso de las

metáforas, que la autora maneja tan bien) el

primer amor, el primer contacto adolescente:

“fuiste la tibieza que arropó mi despegue”.

ACCIÓN

Porque, pasando ya al tercer y último

elemento, la acción, esto es, lo que sucede

entre ella y él, ¿quién podría negar que es

una bellísima historia de amor? Desde la

orilla se titula el libro. Ella a la

orilla de él, a su lado, cogidos de la mano

y, luego, abrazándose, amándose. Es el

corazón lírico del libro, el acercamiento y

la eclosión amorosa entre el río y ella.

Comienza la amante en el primer poema con

estas palabras de muchacha ilusionada que,

recordando quizás su infancia (“fuimos

melodía de auroras / con luna en el aljibe”)

se siente, como es habitual, objeto ya único

de atracción y de deseo:

«Me aguardaba tu corazón antiguo»

poema que termina así:

«Y llegué sonriendo mi pena

para saciar la sed de conocerte.»

Encuentra al río en actitud que describe de

esta manera:

«Tú, frente a mí, solo río como entonces,

celebras ufano este encuentro,

en el que atrás dejé sin darme cuenta

la luna azul que me abrigaba.»

Llegado es, entonces, el primer momento de

amor, en un decorado mitológico:

«Y en las verdes almenas de aquel valle

tendido

donde Ceres buscaba a Proserpina,

fluvial enredadera, los dos nos abrazamos.»

Ella, inundada de gozo, de fruición, por las

aguas del río que la envuelven amorosamente,

estalla en exclamaciones donde expresa su

visión transfigurada del río y de su

entorno:

«¡Qué delicia sentirte en la voz del

silencio,

bramando en la atarjea tu abundante desvelo!

¡Qué delicia la rueda aliada del viento,

la acequia y el molino, la viña y el

almendro!»

No se puede pasar por estos versos con

actitud impasible o desafecta.

Concentrando en poco espacio medios tan

usuales como la exclamación, la paradoja

(“la voz del silencio”), el contraste

(“bramando”) y la personificación metafórica

(“abundante desvelo”), la insistente anáfora

(“qué delicia”, qué delicia”) y, creando y

contagiado ya el estado de exaltación

anímica, la simple y pura mención directa,

escueta, de los elementos que la generan:

“el viento, la acequia y el molino, la viña

y el almendro”. No se puede pasar por estos

versos, decía, por estos cuatro renglones de

lírica, sin sentir auténtica veneración.

Por fin llega la unión suprema, la entrega

amorosa, que se condensa en el penúltimo

poema (“Sueño de Agua”), uno de los que

mayor excitación anímica revela y que

constituye el auténtico clímax poético del

libro. Es un bellísimo poema de amor, a la

altura de cualquiera de los que tantos

poetas nos han ido dejando, siglo a siglo,

en nuestra larga historia literaria.

Permítanme su redacción completa. Las

invenciones formales, del estilo de las

mostradas en las citas anteriores, marcan

también una cumbre. No me pararé

expresamente ya en ninguna, para no estorbar

la emoción que nos despierte.

«Bajo el mirto de aquella primavera

crucé en una barca hasta tu orilla.

El jazmín y la luna codiciaban la noche

y tú, en tu derroche, me codiciabas toda.

De la insondable luz que vertían tus ojos

despertaron los juncos su esbeltez

solitaria,

y a la sombra de los delgados chopos

dejé junto a tu boca mis errantes palabras.

Era imposible retroceder del sueño,

era imposible arrojarse al agua

cuando tus manos se fueron enredando

por la fría penumbra de mi espalda.

El viento depositó sus dedos

en la seda de mi blusa blanca

y no recuerdo si soñamos despiertos

bajo los sauces de la orilla cercana,

pero sé que tus labios y los míos

juntos se bebieron toda la luz del alba.»

Y, por último, la despedida, en la final

“Carta al Genil”. Ella, amante y poeta, que

ansía y que canta “la plenitud de un río y

sus orillas”, saciada ya y con proyección de

eternidad, anuncia una promesa:

«Me llevo tu voz alzada a la esperanza

para cantar contigo más allá de la vida.»

Promesa que, al cumplirse, ha dado a luz

Desde la orilla.

|

|

|

|

|

|

|

Hablaré de la

estrella que,

rayando tus ojos,

cada tarde me llama

a la orilla

sedienta,

mientras velan los

míos el perfil de tu

rostro

y mis dedos dibujan

una canción de agua. |

|

|

|

FORMA

Finalmente haré una breve alusión general a

algunos aspectos formales que creo

interesante destacar. El libro lo componen,

como dije, 25 poemas. Todos son breves,

algunos de apenas cuatro o cinco versos. La

mayoría de los versos no pasan de las 11

sílabas y muchos son de arte menor. Todo

esto nos da idea de la concentración lírica

que caracteriza el poemario. Por otra parte,

en la casi totalidad de los casos, los

poemas van sin rima y con metros no

regulares. Es una expresión, pues, libre, no

sujeta a moldes externos, que fluye por

donde la lleva la índole de la emoción en

cada momento. Pese a ello, hay una muy

agradable musicalidad en los poemas, suave,

calmosa, como la naturaleza de la actitud

interior que la infunde, de alegre

tranquilidad y contenido júbilo; un ritmo

lejano a lo estruendoso, también leve,

aquietado, mansamente acompasado.

Hay un poema que quisiera destacar por un

rasgo formal muy característico, “Sueño de

Agua”. Es el penúltimo que he citado, donde

ocurre la unión amorosa y que he calificado

de verdadero clímax del poemario. Empieza

con verso blanco y, conforme va avanzando y

creciendo la agitación interior, va a

apareciendo la rima, a modo de

acompañamiento enfático. El poema es

realmente un prodigio creativo.

En su aparente sencillez, por lo dicho y por

el lenguaje empleado, perteneciente al

léxico común del campo y el paisaje, sin

grandes alardes ni rebuscamientos, tiene una

retórica muy elaborada, con creaciones

verdaderamente complejas y figuras

expresivas preñadas de arte y densas de

contenido. Pero, como ocurre en los grandes

poetas, todo este cincelado de la forma,

viene tan a propósito del significado, que

apenas si sobresale ni cobra falso

protagonismo.

FINAL

Termino ya, confesando que, mientras iba

leyendo estos días anteriores el libro de

Encarna y viviéndolo y disfrutándolo, a mí

se me venían a la memoria los clásicos. Los

clásicos antiguos y modernos. Creo que es

dignísimo hijo de Virgilio y de los que

luego, siguiéndolo, admiraron la naturaleza

en sus poemas y confesaron su amor (o

desamor), como Petrarca o nuestro insigne

Garcilaso, sobre todo el de las églogas.

(Más lo relaciono con ellos que con la

barroca Fábula del Genil, de Pedro

Espinosa, pese a que remiten al mismo río).

Pero aún más presente se me hacía la lírica

que entronca con una cierta vena del llamado

Modernismo literario, sobre todo la

simbolista, o sea, Verlaine, que da savia a

poemas de Antonio Machado y Juan Ramón

Jiménez. También, luego, a los de Cántico,

de Jorge Guillén. Pero Juan Ramón, ¡ay, Juan

Ramón! ¡Cómo resuena en la poesía toda de

Encarna su devota admiración por Platero

y yo y lo demás del “universal andaluz”!

Los simbolistas creían y querían mostrarnos

una realidad más allá de la visible,

sugerida no obstante por la visible.

Encarna Lara, en fin, nos ha regalado un

mundo nuevo, visto, sentido y querido por

ella, el mundo que se extiende en torno a un

río y lo trasciende, el más allá poético del

Genil, al que tiene cogida apretadamente su

mano desde niña.

|