|

|

|

DIN. DIN. DIN. Din.

Silencio. Don. Don. Don.

Don. Don. Don…

Una tras otra desaparecen

las uvas de mi copa de

cristal. Uno tras otro

desaparecen los últimos

segundos del año. Una tras

otra, las campanadas suenan

tras los cuartos. Termino

mis uvas. Calla el reloj.

Los exageradamente

arreglados presentadores de

televisión sonríen de manera

forzada, aunque quizás más

sinceros que en ningún otro

momento. A sus espaldas,

bajo el imperioso reloj de

la Puerta del Sol, una

multitud brinda, grita,

baila, ríe… Dejo la copa

sobre la mesa. Se acabó. No

sé si el sentimiento de

final que me invadía

pertenece a la despedida del

año, al vacío de mi copa o a

todo en general.

Las Navidades siempre

fueron, desde mi infancia,

mis fiestas preferidas.

Cuando meses antes de que

llegara diciembre se

adornaban los escaparates,

se colocaban altavoces que

proclamaban con una voz

deformada los villancicos

más populares, cuando se

ponían las luces sobre las

calles esperando ser

alumbradas… me sentía bien.

Me invadía ese extraño

bienestar que se produce con

la súbita felicidad. Me

sentía generosa, tenía ganas

de ser amigable con todo el

mundo, olvidaba parte de mis

penas… Era el llamado

espíritu navideño, que yo

siempre entendí como las

almas de fallecidos que en

Navidad velaban por nosotros

más que nunca.

En mi casa se vivía la

Navidad como una fiesta

familiar, todos juntos, más

unidos que nunca,

prescindiendo de las

reuniones familiares en las

que nos salpicaba la

hipocresía y limitándonos a

ser nosotros, papá, mamá, mi

hermana y yo. La familia

real, al fin y al cabo. La

única que queda cuando el

resto se va.

Suspiro. Recordar me da

miedo. Recordar me duele.

Apago la televisión. Ya

estoy cansada de escuchar

las mismas tonterías. Todos

son felices. Todos están

contentos. Todos celebran la

llegada del nuevo año

esperando que les traiga más

alegría y menos problemas,

pidiendo a Dios o en lo que

quiera que crean, si es que

creen en algo, que les evite

tristezas, que les aporte

dicha y gozo. Como si eso

fuera cosa de un ser de

fuera, como si alguien

tuviera las cartas de

nuestro destino y jugara con

ellas cuan ludópata

tramposo. Y no es cierto.

Nadie juega nuestras cartas

por nosotros. Es solo un

consuelo para cuando la mano

sale mala. Yo lo sé, porque

mis cartas se rompieron hace

tiempo. Y nadie las

recompuso por mí. Nadie

apostó por ellas.

Mientras llevo con tristeza

la copa a la cocina y recojo

la solitaria mesa, pienso en

todo aquello en que no debía

pensar. Mis padres, mi

infancia… Lo único realmente

bueno de mi vida, aparte de

aquel pequeño que descansaba

a escasos metros de mí,

agotando cada segundo de su

expropiada vida. |

|

En el frigorífico,

pegada con un imán en

forma de trozo de pizza

que anuncia cierto

establecimiento, su

carta de letra redonda y

continuada, sacada de

caligrafías “Micho”,

pedía a los Reyes

millones de juguetes en

una eterna lista

elaborada durante los

engañosos anuncios de la

caja tonta (aunque

siempre he pensado que

no es ella la tonta,

sino aquellos que la

miran como si de sus

imágenes fueran a salir

las repuestas a sus

preguntas). Viniendo de

un crío de apenas seis

años, las peticiones

eran normales.

Sin embargo, bajo toda

la lista de juguetes,

pide un par de deseos,

deseos por los que

cambiaría todo lo

anterior. Deseos salidos

del rincón más profundo

de su alma, que me

congelaban las entrañas

cada vez que los leía:

«Sobre todo, me gustaría

no tener que ir más a

ver a ese médico barbudo

que me mira tanto, ni al

hospital donde todo es

tan triste, ni que me

doliera tanto la cabeza

algunas veces. Y me

gustaría ver a papá».

Cerré los ojos, como

siempre que leía estas

últimas palabras de mi

bebé, que ya no era tan

bebé, pero que estaba

condenado a no ser un

niño nunca. A no crecer,

a no ver más navidades,

a no saber qué es la

vida en realidad. Quizás

fuera lo mejor.

Regresé al salón. Sobre

la mesa pequeña

descansaban algunas

postales de Navidad que

pretendían hacerme creer

que aún tenía personas

que se acordaban de mí.

Personas que ahora me

escribían deseándome

todo lo mejor del mundo,

pero que nunca llamaron

para preguntar cómo

estaba, que no

lamentaron que mi hijo

naciera enfermo, que

nunca se preocuparon de

mí cuando me quedé sola,

cuando aquel hombre que

me hizo descubrir que,

cuando todas las puertas

se cerraban, siempre

quedaba una trampilla

por la que huir,

desapareció de mi vida

para siempre, jurando

que me vigilaría

dondequiera que

estuviera.

Los cogí y los rompí por

la mitad una y otra vez,

hasta que no quedaron de

ellos más que pequeños

trozos que no decían

nada, que nada querían

decir. Al fin y al cabo,

lo que eran en realidad.

Me asomé a la ventana.

No hacía demasiado frío,

y los jóvenes, felices e

ilusionados, se dirigían

con sus trajes de

chaqueta y sus vestidos

largos de princesitas de

cuento hadas hacia el

cotillón elegido. Yo

también lo había hecho

en mi día.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

Me asomé a la ventana.

No hacía demasiado frío... |

|

| |

|

|

|

Cuando la nostalgia pudo

conmigo, me aparté de la

ventana, apagué la luz del

salón y me dirigí a mi

habitación. En la camita de

la derecha descansaba mi

pequeño, respirando

levemente y con esfuerzo. Su

rostro, sin embargo, parecía

apacible. Tomé sus manitas y

las besé. “Feliz Año Nuevo”.

Le deseé. Creo que me

sonrió.

Antes de acostarme, observé

la foto de la mesilla de

noche que separaba ambas

camas. Desde ella, un hombre

alto y de ojos azules

parecía sonreírme. De su

brazo colgaba la desconocida

que antaño fui yo, con una

mirada radiante y un rostro

en el que la felicidad se

reflejaba intacta, pura,

clara. “Buenas noches,

cariño. Dondequiera que

estés, feliz Año Nuevo”.

Rocé con mis labios dos de

mis dedos y los posé sobre

su imagen. Minutos después,

la almohada recogía mis

dolores y los sueños me

llevaban de vuelta a tiempos

pasados…

Año Nuevo, vida idéntica.

Las mismas horas que pasan

lentamente sobre mí,

aplastándome un poquito más

en su ir y venir, robándole

a mi hijo un poco más de su

vida, una vida cuyo tablero

acortaron demasiado pronto.

Sé que le queda poco. No

hace falta que ese hombre

barbudo, como dice él, me lo

diga. Soy su madre y su

corazón late al compás del

mío. Por eso mismo sé que se

me va y que no lo puedo

retener. Como supe que se me

iba mi marido aquella mañana

que llamaron desde el

hospital. Era un día como

hoy. Uno de enero. Por aquel

entonces mi niño tenía solo

dos añitos escasos… ¡Era un

ser tan desvalido!… Le

sobrevino un dolor terrible

en la cabeza y mi marido, mi

otro hombre preferido, salió

corriendo a la farmacia.

Pero algún inconsciente no

quiso recordar aquel día

que, tras una noche entera

bebiendo, no debía conducir…

no podía conducir…

Nunca olvidaré el rostro de

mi marido la última vez que

lo vi. Entre tubos, en aquel

frío hospital que ya era

nuestro segundo hogar, me

observaba en la lejanía de

su situación. Antes de morir

prometió cuidar de mí y de

nuestro hijo desde

dondequiera que estuviera.

Prometió ser nuestro

espíritu de Navidad. Y así

es. Cuando mis tristezas son

demasiado grandes, cuando

empiezo a recordar, cuando

la vida presente me parece

insoportable, cuando el

pasado me duele demasiado,

cuando el futuro es

demasiado oscuro… siento su

mano rozando mi rostro, esas

manos condenadamente frías

por las que nunca correrá ya

la sangre. Y me siento un

poco en paz.

Hoy hace cuatro años que

desapareció de mi vida,

llevándose mucho más que su

cuerpo, llevándose parte de

mi corazón y de mi propia

existencia.

Es curioso. Desde niña, la

noche de Reyes ha tenido un

significado mágico. Aun

cuando mis padres me

descubrieron la realidad, yo

me resistí siempre a pensar

que parte de esa magia no

quedara nada más que en esa

noche, que no pasaran por mi

casa tres espíritus con

corona y dejaran tras de sí

un hálito de esperanza e

ilusión, esos sentimientos

con los que mi hermana y yo

nos despertábamos cada seis

de enero. |

|

|

Con esa ilusión me desperté

el primer año sin mis

padres, aun siendo

consciente de que nadie

había colocado regalos en

los zapatos. Ella murió

cuando yo cumplía veinte

años, de un infarto en su

frágil corazón, y un par de

meses después, mi padre

murió de dolor. Para mí,

ellos eran toda mi vida. Mi

hermana ya se había casado y

vivía en el extranjero. Me

había quedado sola,

completamente sola. Aquel

hombre de la foto apareció

en un momento clave de mi

vida y me hizo salir de mi

oscuridad. Sin él, yo…

Me levanto de la cama, donde

he permanecido todo este día

cinco, vigilando a mi hijo,

que ya no puede más. De la

cocina traigo tres vasos de

agua y algunos caramelos.

Los coloco cuidadosamente

sobre la mesa, cerca de mi

mágica foto. Bajo el triste

árbol de Navidad que siempre

empiezo a poner en noviembre

y que jamás llego a adornar,

dejo un par de zapatitos de

mi hijo y un par míos. Yo sé

que él no abrirá los ojos

mañana para ver el par de

paquetes que he podido

comprarle.

Antes de acostarme, les pido

a esas Mágicas Altezas que

me despierten antes de que

él decaiga. Y que cumplan

esos dos deseos de mi hijo.

Tres gotas de agua me

despiertan a mitad de la

noche. Mi hijo tose sangre.

Me levanto y agarro sus

manitas. Abre los ojos y me

observa. Sonríe brevemente y

vuelve a toser. No deja de

mirarme. Tras un último

retortijón, su aliento se me

escapa. Beso su frente, una

frente aún húmeda por el

sudor, aún tibia de vida.

Una frente que se enfría

poco a poco, entre mis

labios. Lloro. Lloro por él

y por mí. Lloro todo aquello

que no lloré en el entierro

de mis padres ni de mi

marido, cuando mi mirada era

limpia y fría. Lloro por

todos estos años que no fui

capaz de llorar.

La persiana que olvidé bajar

deja entrar los primeros

rayos de sol del día.

Levanto la mirada y veo que

tan solo uno de los tres

vasos de agua permanece

intacto y que han

desaparecido los caramelos.

En los zapatos de mi hijo ya

no están los paquetes mal

envueltos que dejé por la

noche. El árbol luce con una

dorada estrella en la punta

y alguna bola colocada al

capricho del destino en

alguna de sus muertas ramas.

Dejo caer dos lágrimas más,

sin entender nada. Una

esencia en el aire me hace

sonreír mientras el sol

ilumina mi rostro. En el

reflejo del cristal, mi

marido me observa con dos

paquetes en una mano y

nuestro hijo en la otra. Mi

pequeño me saluda con una

mano llena de caramelos. Y

en el silencio de la mañana,

puedo escuchar que mi marido

susurra: “Estaremos contigo

dondequiera que estemos…”. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

Y en el silencio de la

mañana, puedo escuchar que mi marido susurra:

“Estaremos contigo dondequiera que estemos…”. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

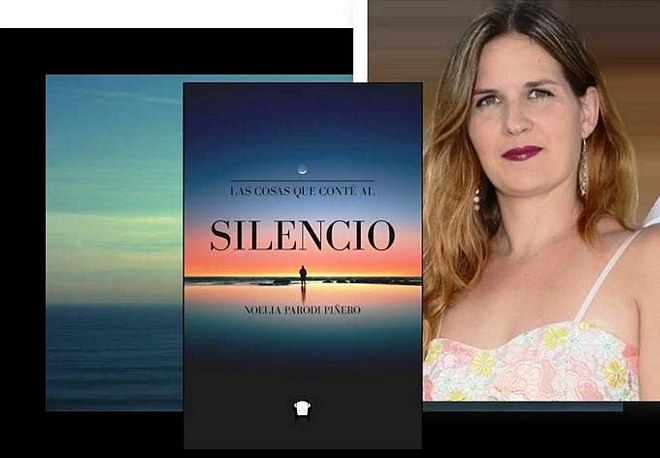

Noelia Parodi

Piñero

(Gran Canaria,

1987). Diplomada

en Magisterio de

Educación

Primaria y

licenciada en

Psicopedagogía

por la

Universidad de

Málaga, ejerce

su labor

educadora como

maestra de

Educación

Primaria.

Amante

de la lectura

desde que tiene

uso de

conciencia, ha

descubierto en

la palabra

escrita la mejor

forma de

expresar sus

sentimientos y

su visión de la

vida y del mundo

y sus cosas.

Noelia ya ha

publicado en

el número 65 de

Gibralfaro

el cuento

didáctico Por

si se hace tarde y el

relato

Soledad (N.º

66), y es autora

de los libros de

relatos y

microrrelatos

Las cosas que

conté al

silencio

(Editorial El

Ojo de Poe) y

Cuando aparezca

la Luna

(Editorial

Zandaia, 2020).

Nuestra revista

espera, el que

fue su profesor

espera, que se

decida a

continuar

colaborado con

sus relatos en

esta empresa de

animación a la

lectura y de

divulgación

cultural que

iniciamos hace

ya más de 20

años. Amén.

|

|

| |

|

|

|

GIBRALFARO. Revista de Creación Literaria y Humanidades. Publicación Trimestral. Edición no venal. Sección 1. Página 4. Año XX. II Época. Número 108.

Enero-Marzo 2021. ISSN 1696-9294. Director: José Antonio Molero Benavides. Copyright © 2021 Noelia Parodi Piñero.

© Las imágenes que ilustran el relato han sido aportadas por el autor y se usan exclusivamente como ilustración del texto. En todo caso, los derechos que pudiesen concurrir sobre las mismas pertenecen en exclusiva a su(s) creador(es).

Diseño y maquetación: EdiBez. Depósito Legal MA-265-2010.

© 2002-2021 Departamento de Didáctica de las Lenguas, las Artes y el Deporte. Facultad de Ciencias de la Educación. Universidad de Málaga & Ediciones Digitales Bezmiliana.

Calle Castillón, 3, Ático G. 29300. Rincón de la Victoria (Málaga).

| |

|

|

|

| | | | |